|

|

折々の雑感を綴ります。 お便りはこちらに→ |

| 08年 | 10月 | 上野公園・奏楽堂前のトイレ | 11月 | 妊婦受け入れ拒否事件 |

| 12月 | 上野公園の文化施設 | ★ | ||

| 09年 | 1月 | 神社参りの作法 | ★ | |

| 3月 | 光琳の「紅白梅図屏風」 | 4月 | 桜と椿 | |

| 5月 | 江戸三大祭 | 6月 | 虫歯予防デーとタイのタバコ | |

| 7月 | 飛鳥童さんと「氷山ルリの大航海」 | 8月 | 箱根の花 | |

| 9月 | 台風9号と駿河湾沖地震 | 10月 | アメリカンサモアとインドネシアの大地震 | |

| 11月 | 桜島の噴火灰 | 12月 | TV番組「とけるシベリア加速する地球温暖化」 | |

| 10年 | 1月 | 日本の行事としきたり | 2月 | 「施無畏」(せむい)とは? |

| 3月 | 「不忍池」と「忍ヶ丘」のいわれ | 4月 | 建設中のスカイツリー | |

| 7月 | 遷都1300年・奈良 | ★ | ||

| 11年 | 1月 | 日本の航空・宇宙100年記念「空と宇宙展」 | 5月 | 東日本大震災 |

| 7月 | 運転手さん、ありがとう! | 9月 | エコな生活 | |

| 12年 | 2月 | 安全運転、あんぜんうんてん! | 7月 | 再生上野公園で思い出したこと |

| 9月 | 634対3153 | ★ | ||

| 13年 | 10月 | 連日の猛暑日はどこへ行った? | 11月 | 「国境なき技師団」に期待! |

| 15年 | 8月 | 高校生デモのニュースを見て | ★ |

| ‘16年 | 3月 | インフルエンザとジカ熱 | 3月 | 病院のレストラン VS ファミレス |

| 4月 | 長寿十訓、いくつ実行している? | 8月 | あま〜い、だけのトマトは本当においしいのか? | |

| '17年 | 1月 | 時短調理は今に始まったことじゃない! | 12月 | 健康寿命を延ばしたい! |

健康寿命を延ばしたい!

2025年には認知症高齢者が700万人を超えると予想されていると知り、驚きました。 |

時短調理は今に始まったことじゃない!

夕食の用意しているときに、ふと、 |

あま〜い、だけのトマトは本当においしいのか?

デパートの、地下の野菜売り場に山積みされたトマトをみつけました。 |

長寿十訓、いくつ実行している?

上の写真は都立駒込病院の内科・待合室に張り出されていた長寿の秘訣です。 健康のためには●●を少なくして、△△を多くしましょう。 「少」と「多」の間に入る文字がミソ(^^) 肉、塩、砂糖といつも気にしている食事に次いで、感情面、生活面など、 どれも欲張ってはいけない、楽してはダメと、諭しています。 私にはどれも耳に痛いお説教で、実行しても、すぐに挫折したものばかり。 高齢化社会になって患者は増えたのに医者の数には限りがある。 病院を頼るばかりではダメ、薬に頼ってばかりではいけませんよ、 健康な体で人生後半を楽しむには医者に頼らず、 自分でできることも多々ありますよ、 十訓を実行すれば病院通いも減りますよ、と教えてくれています。 見まわすと、待合室を埋めている患者さんのほとんどが高齢者。 だれも、張り紙を眺めていません。 目をつぶっているか、雑誌類を読んでいるか、付き添いの人と話をしている。 見飽きてしまったのかもしれません。 半年ぶりの検査を受けにきた私には、とても新鮮な張り紙でした。 十訓を忘れないためにケータイで写真を撮らせてもらいましたが、 私が現在、実行しているのは最後の一行ぐらいでした。 急くことはない、一つずつ確実に実行できるようにすればいいやと思いつつも、 あと何年かかるかと考えたら焦りました(‐ ‐;) (2016年4月記) |

病院のレストラン vs ファミリーレストラン 用事があって知人とお茶の水へ出かけたのですが、ちょうどお昼時で、 どこかで食事をしようと思っても、どこも満員。 そのあたりは大病院が林立しています。 ふと病院のレストランなら、もしかして、すいているかも。 このごろは大手有名ホテルのレストランが入っている病院もありますよね。 知人が入院していたときにお見舞いに行ったら、 その病院の最上階には有名ホテルのレストランがあり、 そこで食事したことを思い出しました。

窓から見える景色もなかなかのものだし、 ウエイターもウエイトレスもじつにきびきびしていて、気持ちよかった。 マネジャーの目配りも効いていました。 あの時のことを思い出した私たちは、 迷わずすぐ目の前にある大病院の、レストランに入りました。 予想した通り、ある有名ホテルの経営でした。 明るくて清潔感のある空間で雰囲気もいいなと席に着き、 簡易フルコースのスタンダードランチというのを注文。 ところが、メインディッシのあとがいけません。 ウエイトレスがデザートとコーヒーを持ってきて、 テーブル脇に佇んでいます。 テーブルには食べ終わった大皿が載ったまま。 彼女はトレイを手に捧げ、ボーっと立っている。 彼女の後ろを通過していく手ぶらのスタッフたち。 「普通なら手すきのスタッフが空いた食器をかたずける手伝うわよね」 そう言いながら、客である私たちが、 空いているとなりのテーブルに食べ終わった大皿を移しました。

コーヒーを注いで去っていったのです。 「どう見ても、奥の席を担当しているあの女性ひとりだけが社員ね」 「あとの若い男女は、どう見てもみんなアルバイト」 「トレーニング期間はないのかしら」 「向こうにいるマネジャーはホールを見まわしているふりをしているだけね」 「結局、この病院のレストランは清潔なだけが取り柄かもね」 高齢女の目は厳しいんです。そして言いたい放題(^^) 「どこのファミレスに行っても、アルバイトスタッフがほとんどよね」 「でも、よく訓練されているなあって、いつも感心してる」 「笑顔、声かけ、サービス、どれをとってもファミレスに軍配!」 と、意見が一致したところで、 「コーヒー、おかわり、お願い!」 (2016年3月記−2) |

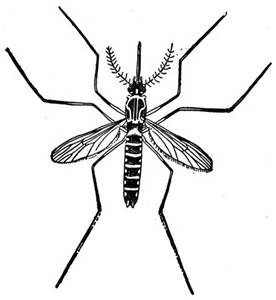

インフルエンザとジカ熱   インフルエンザの猛威を感じたのは、2月のこと。 私の孫3人が、別々の学校に通っているにもかかわらず、 次々と学級閉鎖になったと聞いたときです。 一週間の学級閉鎖が延長になった学校もあったほどでした。 「ブラジルでジカ熱流行」というニュースを聞いたのも同じころ。 WHOが今年2月に発表したのは ジカウィルスと関連性の考えられる小頭症と神経障害の発症に対して 「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」。 インフルエンザもジカ熱、どちらも急に発熱するようですが、 ジカ熱の媒体は蚊。妊婦さんが感染すると大変です。 冬でも日本の夏と変わらないくらいの気温のブラジルでは、 蚊は一年中元気に飛び回っているわけですよね。 でも今までは今回ほど話題にならなかったのが不思議。 やはりリオ五輪の開催が間近だからでしょうか。 これから暖かくなるにつれて、蚊の発生が気になります。 ついこの間(と思うのですが、)世間を騒がせたデング熱も このジカ熱も蚊が媒体なのですから。 日本にもいるヒトスジシマカが!! 私が住まいの近くにある上野公園なども 蚊の発生源になる池や、ヤブなどが多いので、気になります。 あまり心配しすぎてもいけないと思いながら 所用で山手線に乗り30分かけて、目黒へ出かけました。 金曜の昼でした。 腰を下ろした横の男性、前後不覚に眠りこけていました。 どうも気になるので、5分ほど我慢した後に別の席へ移動、 その間が私にとって魔の時間だったか? 帰宅後気分が悪くなり、 体調異変を感じ、インフルエンザを移された!?と 気休めに「すぐ眠れる風邪薬」を飲んで寝ました。 気がついたら日曜の午後になっていました。  私の場合は どうも連日の夜更かしでの疲れすぎが原因だったようですが・・・ その間夫は黙って作り置きの冷凍食を食べてしのいだそうです。 申し訳ないと思いつつ、冷凍食を作っておいて正解だった(^0^) と、ひそかに喜んだ私でした。 (2016年3月記) |

安保関連法案に対する高校生のデモのニュースを見て 国会で審議中の安全保障関連法案に反対する初めての高校生デモが 東京・渋谷で行われたというニュース。 若者たちが自分の将来を考え、国を考え、行動する。 こんな若者たちが未来の日本を担う! 頼もしいと思いました。 高校生のデモに呼応して、 同じような行動をして来た先輩大学生のSEALDsたちが 協力したというのも、嬉しいニュース。 デモ隊に手を振って応援した84歳の女性の話も嬉しい。 「戦争で私の家も学校も空襲で焼けました。 憲法九条はあの戦争で亡くなった人たちの遺言。 若い人たちが頑張ってくれてうれしい」(東京新聞8月3日)と。

気温が30度を超える厳しい暑さの中、 参加したのは3000人とも、5000人とも言われています。 とにかく多くの人が参加したことになります。頼もしい。 そういえば、友人のご主人は自分は孫に何を残せるかと考えたとき、 原発廃止運動に参加することを決めたそうです。 孫の時代がどんなふうになっているか? この目で確かめることができないからこその、 行動と感じました。 デモに自分が参加するということに考えが及ばなかった私ですが、 いつも「原発はいらない」と言ってきました。 じゃあ、昔の生活に戻ってもいいわけ?と 疑問符付きで訊かれることがたびたびですが、なければないでいい、 工夫しながら通ってきた道だもの、大丈夫と答えます。 今この文章を書いている部屋はエアコンは休眠状態です。 小さな扇風機のお世話にはなっています。 で、室内の温度など今まで気にしたことはなかった。 温度計を見てみました。PM10:30現在。 室温30℃、湿度70%、1040hPaです。 夏は冷房、冬は暖房、世界中の今をインターネットで結ぶ・・・ どんどん楽できる方法を考え出した人間を誇らしく思うと同時に、 「こらえる」「辛抱強い」「耐える」などを死語にしたくありません。 「楽しみに待つ」「心配しながら待つ」などなども。 私も、友人のご主人にならって、 これから先の世代に自分は何を残せるだろうと真剣に考えます。 遅すぎることはない、と思いたい。 政治家の方々もきっとそう考えて行動しているのだろうと、信じたい! ('15 年8月記) |

||||

国境なき技師団に期待! 知っていますか? 「国境なき技師団」を。 2004年にスマトラ島のアチェ州で大地震と津波が起きたあと、 その復興を手助けするために立ちあげられたNPO。 日本の土木技術者や建築技術者達が中心になって設立しました。 自然災害によって被害を受けた人々と地域を 技術者の立場から支援することを目的としています。 長年培った専門知識と技術を社会に還元しようと活躍している技術者を、 私は心から応援しつつ、 自分自身は何を社会還元できるかと模索中です。 「国境なき技師団」は東日本大震災の復興のためにも活躍しています。 東日本大震災の被害と同じくらいの壊滅度と、死傷者数がでたレイテ島の台風災害。 「国境なき技師団」は、そのレイテ島でも活躍するでしょう。

いまだに第二次世界大戦末期の レイテ沖海戦を思い浮かべる人が多いと思います。 アメリカ軍がフィリピン奪回のために上陸したあとは 全島を巻き込んだ戦いとなり、日本軍が全滅した、 その数は8万人ともいわれています。 そうした歴史に翻弄されたレイテ島がどこに位置するか? と聞かれたらすぐに答えられる人は そう多くないと思うのですが……。 フィリピンを形成する島々の北にある大きな島がルソン島、 南にある大きな島はミンダナオ島、 その二つに挟まれた島々の一つがレイテ島(^-^;) 今回の台風のあと、 日本からは、すでに医療チームが現地入りしたと聞きました。 政府は要請があり次第、自衛隊もレイテに派遣する用意があるそうです。 「国境なき技師団」が出かけるのはそのあとでしょうか。 頼もしい助っ人になると信じています! 期待しています! 応援しています! (’13年11月記) |

連日の猛暑日はどこへ行った? お久しぶりです。 約一年、このページから遠ざかっていましたが、 書くことがなかったわけではありません。 東奔西走に明け暮れていました。私事で! その間に日本の気候は完全におかしくなっていました。 地軸が傾いたに違いないと、私は信じています。 この夏は、日影をゆっくり歩いているだけでも滝の汗! ふと見上げたビルの温度表示板の 「41℃」が「42℃」に変わった瞬間を目撃したとき、 噴き出す汗が3倍になった気がしました。 あーあ、見なければよかった!! 見なければ、「多分35℃はあるんじゃないか?」くらいで済んだはずです。

|

| 634 対 3153 現在、東京の観光スポットのナンバー1は 「東京スカイツリー」と、誰もがうなずくことと思います。 高さは634メートル。 昔、武蔵の国と呼ばれていたから、あやかったのでしょう。 千代田区からも豊島区からもとにかくどこからでも遠望できる高さです。 神奈川県からも見えるそうだけど本当か?? ところで本拠地・墨田区はもとより、その周辺でスカイツリーの見える区は こぞって観光客の誘致に懸命です。 管理人の住む台東区だって上野駅の公園口に出ると ちょうどよい感じにスカイツリーが眺められますよ。 圧迫感のない、ほどよい距離間なので、お勧めです。 また、JR上野駅の公園口改札を出ると、すぐ前から スカイツリー行きのシャトルバスが出ています。 バスのガラス張りの天井を通して見えてくるスカイツリーは圧巻です。

夜の、ライトアップされたスカイツリーは本当に美しい。 ライトは紫と青ですが、単なる紫と青ではありません! 江戸紫と藍。江戸ゆかりの色の明かりなのです。(写真・左) ツリーの鉄骨は白く見えるでしょうが、 あの白もただの真っ白ではない! 藍色の段階で最も白に近い「藍白」という色だそうです。 ところで、上野駅のホームから見える西郷さんの銅像の下に 戦後すぐから建っていたビルを覚えていますか? それが、ガラス張りのレストラン・ビルに生まれ変わったのはご存知ですか? ビルの名前は西郷さんにちなんで「3153」! (写真・中) スカイツリー界隈の店名「武蔵」「ムサシ」「634」などにあやかったのかも! 発想力が弱い! ビルの両側に設置されたエレベーターや階段を使って最上階に出れば 西郷さんが愛犬とともに迎えてくれます。(写真・右) 振り向けばスカイツリーも望めますが、 西郷さんから北に1、2分歩いたところの 上野の森美術館わきからの眺めが最高! (’12年9月記) |

||||||||

再生上野恩賜公園で思い出したこと

東京都が力を入れてこの5月に再生したのは 国立科学博物館の前の、噴水のある「竹の台広場」。 私も歩いてみました。 噴水は以前より小さくなりましたが その周りの雰囲気がとてもよくなったことに感心。 ログハウス風のオープンカフェも二軒、どちらも個性的で雰囲気のいい店です。 9時まであいているのでゆったりと夕食もできました。 トイレも改築され、なかなかモダンになり、などとほめたところで・・・ 私が歩いたのは強烈な雨と風を伴った台風4号の過ぎた後で、 何か所かで倒木や、傾いた木を見ました。 業者がクレーンで倒れかけた木を引っ張り、元に戻そうとしていました。 大変な作業です。 大人が2、3人で囲めるくらいの大木などは、 無残にも根こそぎ倒れていました。 新しく敷き直したアスファルトの遊歩道の一部分を道連れにして・・・。 倒れている木のうめき声が聞こえるようでした。 台風のすさまじさ!と驚いたのもつかの間、 よく見ると主だった太い根がしっかりと切り取られているのに気がつきました。 公園再生のためにどこかに移されていた木だったのです。 大木を支える根を切るとき、春になって茂る枝葉とのバランスを予想して 枝も剪定できなかったものでしょうか。 倒木が哀れでした。 それにしても公園の植樹再計画をたてるときに 台風の規模に関して、一つも想定していなかった? 急に「福島原発を襲った津波の規模は想定外だった」と 口にした人を思い出しました。 (′12年7月記) ・・・・・・・・・・・・・・・・ 東京都は、公園再生と同時に都立美術館も改装し、 現在は改装記念の企画展を開いています。 オランダのマウリッツハイス美術館からはるばるやってきた フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」を始め、 レンブラントやルーベンスの作品を鑑賞できます。(9月17日まで) |

安全運転、あんぜんうんてん!

先日、車の運転免許証の更新をしてきました。 今は更新可能期間が誕生日の前後1ヵ月。楽になりましたね。 私の若いころは、 誕生日から一日でも過ぎたら即失効でした。 子育てに髪振り乱している時期に 一度だけ、失効の憂き目にあったことがあります。 免許更新日を一日過ぎたところで思いだしたのですが、 間に合いませんでした(泣) それでも、免許再交付から30数年経った・・ということは ♪思えば遠くに来たもんだ〜♪ 40代になって車の運転を再開しようと、 路上運転の再講習を受けにいきました。 そのとき、運転席に腰を下ろした私に、 私の息子くらいの若い教官が言いました。 「乗車したらすぐにシートベルトをする!」 おー、すっかり忘れていた! 「私が免許を取ったころはシートベルトなんてなかったから・・」 ついつい言い訳すると、教官は、 「ふざけないでください。シートベルトは昔っから車についているんですよ!」 ???・・・年の差をずっしりと感じ取ったものです(−−;) そして今、孫とゲームをすれば反射神経が追いつかない、 ということは・・・きっと、運転時の反応だって同じでしょう。 更新日の前日、都内の交通事故は死亡0でしたが、負傷は117件も! 私の住んでいる台東区ではどちらも0でした、が、 私も無事故無違反を心がけ、 「安全運転、あんぜんうんてん!」と自分に言い聞かせている毎日です。 (’12年2月記) |

| エコな生活 テレビの「ワールドビジネスサテライト」という番組の、 「さらば消費大国」を見ていたら・・・ アメリカでは、9・11同時多発テロのあと、 人々が生活を見直し始めたそうです。 借金をしてでも消費するという生活は変わったというのです。 家は小さくてよい。着るものは必要最小限でいい。 一着買ったら、今まで着ていた一着は寄付するか捨てる。 食器の数は夫婦二人の食器は以前の1/6に、 毎日買うことに慣れれば、冷蔵庫などはいらない・・・。 第二次世界大戦後、 日本はアメリカ文化に追いつけ追い越せと がむしゃらに走り続けてきたように思います。 鉛筆や消しゴムだって、これ以上使えないというまで 大事に大事に使っていた私たちが、 いつの間にか先進国の仲間入りをしていました。 ところが、私の息子が留学先のアメリカの中西部から 帰国した時に言いました。 「アメリカの人たちはとても倹約家で、ものを大切にするよ。 消しゴムや鉛筆はチビるまで使うし、なくせば見つかるまで探す」 そう、君たちはなくした、飽きたというだけで 新しいものを買う生活に慣れきっていたわね。 アメリカの倹約は今に始まったことではなく、 地方の生活は昔から質実だったのでしょう。 今ごろ生活を見直し始めたのは、 ニューヨークという特殊な町での話かもしれませんね。 |

聞きたかった、「運転手さん、ありがとう!」 真夏日の夕方、実家から我が家へ帰るために、 区の循環バスに乗りました。停留所は実家のすぐそばです。 私が乗ると、すぐに出発。乗客は十人ほど。 進行方向左側の後方のちょっと高い場所の席に座われました。 我が町・台東区には何年か前から大通りを行く都バスの他に 区民の足として区内の細い道を回ってくれる小型の循環バスができました。 南、北、東西を巡る3コースがあり、その名も「めぐりん」。 片道100円。 しかも、車内放送ではちょっとした観光案内があり、結構好評です。 そのためか、休日には観光のお客さんも多く乗ってきます。 さて、私の乗ったバスが、動物園の裏門を通りすぎようとしたときです。 目の端を駆け抜けていくふたりの男の子に気がつきました。 リュックを背負って、走る、走る。 乗客たちのささやきが聞こえます。 「あの子たち、このバスに乗りたいのね」 バスは、その二人をすっと追い越しました。 大柄な子が必死の形相で追ってきます。 動物園裏門のちょっと先の停留所「鴎外荘前」では、 バスを待っている人はいません。下車する人もなし。 それでもバスは停まりました。運転手はドアを開けて待ちました。 何秒か遅れて大柄な子が乗車口に飛びついて、 そのままの姿勢を保ちながら、運転手の顔を見ています。 すぐに小柄のな子が追いつきました。 二人が乗り込むと、バスはゆっくりと走り出しました。 にこにこしている運転手は、ハナから二人の目的がわかっていたのです。 車内に拍手が湧きました。 汗びっしょりで通路の真ん中までやってきた二人。 肩で息をしながら、「よかった〜」「まにあった〜」 極めつけは、「おれたち、若くて、よかった〜!」 爆笑が湧きました。でもね、 待ってくれた運転手に、「ありがとう!」と言えれば もっとよかったよ、君たち! ・・・・・・・・ 2011年7月。 |

東日本大震災 さまざまな理由で『都会の井戸端」の更新が遅れてしまいました。 ごめんなさい。ようやく更新することができました。 これからもよろしくお付き合いください。 ところで、3月11日は忘れられない日になりましたね。 そう、あの東日本大震災です。 コンビニの棚は空っぽになり(左)、太平洋沿岸一帯に大津波警報が出たテレビ画面(右)

あなたはそのとき、どこにいましたか? 私はその日朝から用事で外出しあちこち回ったあと、 家に帰り、遅い昼食を終えたところでした。 わが家のあるマンションの9階が、ドドンという音とともに揺れはじめ、 ものが倒れたり落ちたり、大変でした。 そのくらいで済んだのは幸いです。命は無事だったのですから。 外出先であの揺れにあったら、 私はどのように反応していたか、想像できません。 「備えよ常に」という言葉を常に実行している人でも ちゃんと対応できたかどうか、私には疑問です。 被災して、すべてを失った方、家族まで亡くされた方々のことを思うと、 本当に切なくなります。 一瞬の差で津波にのまれた方、助かった方、 どこが運命の分かれ道になったのでしょう。 自然の力の前で人間は本当に無力なのですね。 私たちは絶対的な何かの力によって生かされているのだと、痛切に感じます。 しかし、自然に逆らうようにして作った 原子力発電所の事故については、どんな言い訳も通らないと思います。 結局は人間のエゴが作らせたものですから。 文化的な生活、より便利な生活は別に急速に進まなくてもいいじゃないですか。 原爆の被災国が原子力を平和利用するといって原子力発電所を作るなんて、 考えてはいけなかったんじゃないでしょうか。 無関心を決め込んでいた私は今、大いに反省しているところです。 以上、'11年5月。 |

日本の航空・宇宙100年記念 空と宇宙展 2011年・あけましておめでとうございます! いつも「都会の井戸端」を応援していただき、ありがとうございます。 管理人は、皆様の声を糧にしてがんばっているのです。 今年も、皆様に時間を見つけて、 「都会の井戸端」に立ち寄っていただきたいと願っています。 さて、21世紀もあっという間に11年目に突入。 以前に比べると、今年のお正月は 時間がひっそりとすぎているという感じ。 20世紀後半のバブルに沸いたころの熱気は遠い昔話となりました。 ところで、私の年代になっても、 未来に希望を持ちたいと思うものです。 もちろん、過去を振り返って懐かしむ時間も必要かと思います。 私としては、自分の過去を充分に肯定してこそ 未来への希望も生まれると信じています。 最近になって、過去と未来を同時に感じ取れる体験をしました。 それは・・・ 私は上野、浅草という、過去の財産に恵まれた町に住んでいるので、 このごろはどこへ行こうと目の前に 日に日に高くなるスカイツリーが眺められます。 その姿は明るい未来を予告しているようです。(写真左)

そして、我が家からすぐ近くにある国立科学博物館では 日本の航空・宇宙100年記念して 「空と宇宙展」が開催されているのも未来への希望につながります。 1910年12月に日本初の動力飛行が実現してから100年目。 日本で初めて動力飛行を成功させた二人の軍人、 徳川好敏大尉が操縦したフランス機と 日野熊蔵大尉が操縦したドイツ機が、 代々木錬兵場で飛び立つ様子が繰り返し会場に流されていて、 かなりの感動もの。 二人のフライトが100年後の「はやぶさ」の快挙につながっていく、 そう思うと、興奮します。 それより感動したのは、その100年後の今日、 宇宙探査機「はやぶさ」に搭載されたカメラが 力尽きる寸前に写した地球の姿。(写真右) それも展示されています。 息絶える寸前のカメラが、 力を振り絞ってシャッターを切った!(感涙) 探査機・宇宙帆船「イカロス」の模型もありました。 これも迫力満点。 宇宙空間で、折り紙のように畳み込まれた帆を広げると、 一辺14メートルの正方形に広がります。 光の粒、つまり光子を動力元にして宇宙を飛び回るのです。 ・・・ですが・・・ギリシア神話でイカロスは 太陽に近づきすぎて海に落ちてしまうのですよ。 そうならない未来を期待したいです。 「空と宇宙展」は今年の2月6日までやっています。 2011年一月記。 |

|||||

遷都1300年・奈良 奈良を歩いてきました。 修学旅行の生徒たちの姿はすでになく、 しかも平日だから静か・・・と、期待して出かけました。 ところが、遷都1300年祭ということで、 それなりのにぎわいでした。 行く先々では中国語もかなり飛び交っていて、 バブル真っ盛りの中国の勢いを実感しました。 大勢の中国人観光客に何となく気押され気味だった私には、 観光バスから降りてくる日本のパワフルな中年女性の群れが 妙に頼もしく見えたものです。

日本国の基礎ができたのは、奈良といわれています。 聖徳太子が飛鳥から斑鳩の宮殿に移ったのは西暦601年。 しかし、奈良に都を定めながら、 伝染病や天災や政変といった出来事のために 歴代の天皇が都をあちらこちらとめまぐるしく移転させたのは 民には気の毒なことでした。 それでも794年に京都に遷都するまで平城京は続いたのです。 ところで、私は広大な奈良公園の鹿の群れに見守られながら、 東大寺、春日大社、興福寺を丁寧に歩きました。 阿修羅像にもお目にかかれました。 西の京にも足を伸ばし、法隆寺、唐招提寺、薬師寺などを巡りました。 隣の京都の華やかさからは、ほど遠い奈良ですが その地味さ?故に、日本の国の礎ができるまでの、 いわゆる過渡期の苦しさや切なさを忍ぶことができたと思います。 1300年祭のシンボルキャラクター・セントくんにも会ったけれど、 イマイチ馴染めませんでした(^^;) しかし、奈良には知るべきもの、見るべきもの、考えるべきもの・・・ 無限にあります。 ‘10年7月のおしゃべりでした。 |

建設中のスカイツリー 東京の下町には冷たい風が吹き、 桜の花も咲こうかどうしようかと、迷っているころでした。 思い立って墨田区に建設中の電波塔「スカイツリー」を見に行きました。 我が家は上野駅の近くのマンションにあるので、 屋上に上がれば、「目の前!」という感じで見えるのですが、 すぐ近くで見るのはまた違った印象に違いない、と・・・ 隅田川へ向けて歩き始めると、次第に人の流れが密になりだしました。 ツリーは浅草通からも見えたのですが、雷門通に回ってみました。 ド〜ン!と通の正面をふさぐようにして塔が立ちはだかっています。 大勢の観光客がカメラを向けていました。

駒形橋へ出て、そこから押上方面へテクテクと歩くこと20分。 隅田川にそそぐ北十間川のほとりにタワーは建設されます。 業平橋を渡るころには人の流れも最高潮。 ようやくスカイツリーの下につきました。 さすがに巨大! 威風堂々と言う感じ。 まだ東京タワーには届かず、328mでしたが・・・ 交通整理の方が声をからして「自転車が来ますよ!」 車道にいる人には「車が来ます、危ないですよ」と ひっきりなしに注意を与えています。 スカイツリーの足元では、 建設途中のツリーの歴史の中の我が子、我が妻、我が恋人の写真を撮ろう という人たちでごった返していたのが印象的でした。 疲れた足を引きずって、惰性で歩いて帰宅。 その日は2万歩も歩いていました。 つかれた〜〜! 桜の散り始めた今のツリーは、さらに高くなって350mを越えていますよ。 (‘10年4月15日記) |

||||||||

「不忍池」と「忍ヶ丘」のいわれ 春一番、二番と、立て続けに吹き荒れてくれたあとは 例年のごとく冷え込む日が続きました。 三寒四温を実感する時期でもあります。 この、おしゃべりのページを書き出したとたん、 ゴーッと言う音がして、窓の外を見ると木々の幹までがしなるほどの風が・・・ 窓を開けると、いきなり吹き飛ばされそうになりました。(@。@;) ヒヨドリたちがキーッキーッと鳴き騒ぎながら大空を右往左往しています。 巣に帰りたいのに風に邪魔されているんですね。 それでイインデス! 自然の摂理ですものね、と、妙に悟りました。

ところで、先月のおしゃべりの続きですが、 皆さんは、上野の山裾の池に「不忍池」と名がついていて、 山の上にある場所に「忍ヶ丘」と名前がついている、 その由来を知っていますか? 山すそにある池は「琵琶湖」を、 池に突き出した弁天堂のある島は「竹生島」に 見立てられたのですが・・・ いくらその気になっても、 とても琵琶湖を偲ぶ(懐かしむ)には、ほど遠い。 都からやってきた人たちはガッカリしたわけです。 比叡山の標高は848m、対する東叡山は20m。 当然といえば当然ですね。 で、「しのばずのいけ」と呼ばれるようになりました。 ところが、山の上から木々を通して池を眺めたところ・・・ 「ああ、ここからならあの小さな池でも懐かしい琵琶湖をしのべるぞ!」 ということで、そのあたりを「しのぶがおか」と 呼ぶようになったそうです。 お花見でも、長谷川等伯展でも、上野の山にいらしたとき、 ぜひ思い出していただきたい「いわれ」です。 井戸端管理人の地元から、‘10年3月。 |

「施無畏」とは? 今年の大寒の日は、なんと! 春たけなわといった陽気でしたね(^^) そんな暖かい日差しに浮かれて 私の本拠地・上野の山を歩いてみました。 上野の山は、皆様ご存知だとは思いますが、 東叡山といいます。 西の比叡山と対比させた名前です。 その山すそにある不忍池は「琵琶湖」を、 池に突き出した弁天堂のある島は「竹生島」に見立てられています。 比叡山の標高は848m、対する東叡山は20m。 ということから考えれば池や島の小ささも、うなづけますね。 東叡山には東照宮のほかに 池を見おろす場所に清水観音堂があります。 入り口の枝垂桜の満開時は見事ですよ。 その清水堂にお参りをしようとして、 参拝所の入り口をふと見上げると、 入り口の上に掲げられた大きな額が気になりました。 額に書かれている行書の漢字3文字が その日はなぜか気になったのです。 いつも見ているのですが、 眺めるだけで、気にしていなかったということです。 お堂の中にいるお坊さんに尋ねると、教えてくれました。 「施無畏」(せ・む・い)

若いお坊さんは、たとえ話をしてくれました。 食べるものがないといって恐れることはない。 山に行けば木の実がある。 川や海へ行けば魚がいる。野原へ行けば野草が・・・ 人々の不安や恐れの気持ちを取り除いてくださるのが観音様。 観音様の役目は、「施無畏」だそうです。 私の場合、まず、お金が無いのが怖い!(- -。) 年寄りになるのも、死ぬのも恐ろしい!(- -) 書くネタが無いのがとにかく不安!(^^;) などと恐れることばかりに押しつぶされそう・・・ 観音様に一生懸命にお参りしました。 不安や恐れを取り除いていただいたような気がします。 よ〜し、これからは恐れることなく堂々と生きて、食べて、 書いて、年とって・・・ ‘10年2月記。 |

日本の行事としきたり ついに2010年が始まりました。 まずは「あけましておめでとうございます」 本年も「都会の井戸端」にお立ち寄りいただけますよう 私も管理人としてがんばりますので、 どうぞよろしくお願い申し上げます。 最近は、年の初めにいつも、「光陰矢のごとし」を痛感しています。 まだお若いあなたには関係のないことかもしれませんが・・・

上の写真は奄美大島の町のクラブの入り口で見かけた 空き缶をうまく使った正月のお飾りです。 とても楽しそうで、惹かれました。 裏白は長寿を、橙は子孫まで代々栄えるように、 という願いが込められているのですね。 そういえば、私の若いころの正月を迎えるための必須事項は、 12月30日までに大掃除を終えて正月の飾りを終えること、でした。 31日にお飾りをするのは一夜飾りといって 「してはいけないこと」でした。 いつも心に余裕を持って行動せよということなのでしょうね。 年末が来るたびに、この教えを思い出していますが、 一向に守れないまま、人生の後半に向かっているところ・・・ あれっ、ちがうなあ、 私の主婦業前半はちゃんと教えを守っていたっけ! 子供たちが小さかったころは いろいろ日本のしきたりとか行事などを体験させようと がんばったものです。 子供たちが独立してしまった今は? ・・・どうでもいいや!という投げやりな気持ちになっていないか? 見直さなければならないことがたくさんあるなあ・・・ 今年は・・・ ‘10年1月記。 |

テレビの番組で 「とけるシベリア・加速する地球温暖化」 という特集を見ました。 シベリアのシンクスという村と、その周辺の村を取材して、 地球温暖化の実際を見せ付けてくれました。 そこでは凍土の地下深くに基礎の柱を打ち込み家を立てているのですが、 凍土が地球温暖化で融け始めたのです。 するとどういうことが起こったか? 地割れが起き、電柱が傾き、家が沈み、 森が大地に飲み込まれる現象が次々と起こります。 しかも凍土の中にはメタンガスが大量に含まれている。 シベリアはメタンガスの宝庫なのです。 凍土が融けてメタンガスが噴出すと、温暖化の加速が起こる。

地球の温暖化が負の連鎖を引き起こしていく。 もう笑ってなんかいられない。 キリバスやモルジブが、そのうちに海中に沈むのは、 地球温暖化が原因ではない、とか 北極の氷が融けたって、南極にはその倍の氷ができているじゃないか と言う人もいますが・・・ とにかく地球の温暖化現象で、苦しむ自然や動物や人々が 地球規模で広がっていることは事実でしょう? 私も小さなことからでいいから、 私を育ててくれた地球を救う手立てを考えて実行しなければ・・・ と思うのです。 2009年の終わりに当たって、まじめに考えているところです。 |

|||||

桜島の噴火灰 鹿児島に行ってきました。 鹿児島市のどこからでも見える桜島が印象的でした。 本当は「御岳」と呼ぶのだそうです。 今も日常的に噴火を繰り返すほどの活火山です。 なぜ「桜島」と呼ぶのでしょう? 説はいろいろです。 桜島に向けて錦江湾をフェリーで渡るときに、 ぐんぐん近づいてくる島の姿は迫力があります。 伊豆大島よりひとまわり小さいのですが、 非常に男性的な島だと感じました。

鹿児島に到着する直前にも、

テレビの天気予報では、 |

||||

アメリカン・サモアとインドネシアに大地震 先月のおしゃべりで、 駿河湾沖地震を体験する破目になったことを書きましたが、 10月を目の前にして、今度は、アメリカン・サモアに大地震! 無残にも破壊さたファガトゴは、昨年夫と歩いたばかりでした。 思いのほか印象に残った町です。 幼稚園の庭で陽気におしゃべりに興じていた若いお母さんたち、 スクールバスの窓から一斉に手を振ってくれた高校生たち、 港のはずれで小魚を釣っていた元気な少年たち、 港の広場で現地ダンスを披露してくれた若者たち、 浜辺でコーヒーをご馳走してくれた警察の人たち・・・ あの人たちはどうしているだろう? 気になります。

・・・と、感傷に浸る間もなく、続いてインドネシアにも大地震! 日本列島の太平洋沿岸には津波警報が一日中出ていました。 どんなに小さな津波でも油断は禁物です。 何が怖いかといえば、その引き波の強さにあるのですね。 昨年の今ごろ大船渡に行きましたが、 津波避難路という看板を見ました。 過去に何度も大津波に襲われた教訓を生かすためです。 慶長、明治、昭和と3度も大地震による津波に襲われたのだそうです。 津波の高さが最大規模の38・2mという記録もあります。 私の記憶に新しいのは奥尻島の大津波です。 ニュースで見るだけでしたが、恐ろしかった! そういえば温泉で有名な熱海の町を歩くと やはりあちらこちらに津波時には、ここから上のほうへ行けと、 海抜を印した看板が目に付きます。 先月も台風と連動したように地震が発生し、津波警報が出ましたが、 今月も北上してくる2個の台風に連動したように地震による津波警報が出ました。 必ず起きるといわれている東京の直下型地震が、 私には現実味を帯びてきました。 ‘09年10月。 |

台風9号と駿河沖地震 8月はじめには台風9号と駿河沖地震が同時に襲来、 8月の終わりには台風11号と衆議院選挙が重なり、 おまけに新型インフルエンザがジワジワと・・・ 混乱のきわみにある日本を象徴しているようです。 ところで、駿河湾沖地震が起きたとき、 私は熱海山奥にいたのですが、 台風9号による大雨のせいで山崩れが起きた!と勘違いしました(^^;) 震度3ぐらいだと、ほとんど揺れを感じない場所なので、 地震とわかるまで数秒を要しました。 後で考えると揺れる前にゴーッと地鳴りがしたのは 震度5の揺れが地面を伝ってくる音だったのです。 そういえば震度5というのは 東京でも何十年か前に経験したことがあります。 そのときも大通りを走るトラックの音とは違うと、すぐにわかりました。 「なに? この音?」と言ったとたん、グラ〜っと来たのでした。 そして、瞬間風速35mという台風11号が近づいているときには、 選挙速報に釘付けになっていました。

台風の進路を気にしながらも日本もついに「チェンジ!」の時を迎えたと、 なんだかワクワクしました。が・・・どうなるのでしょうね。 これだけメチャメチャになってしまった政府を立て直し、 日本を立て直すには、半年や一年では無理でしょう? 少し時間を上げるから、何とかしてもらいたいと願っているところです。 そして、インフルエンザも押さえ込んでほしい! ‘09年9月。 |

箱根の夏 暑いぞ、もっと暑くなるぞ、と覚悟したのですが、 イザ8月が始まると、急に「冷夏」という言葉が聞こえてきました。 これも地球規模で変化し続けている環境が影響しているのでしょうね。 ほんと、小さなことからコツコツと環境を考えて行動をしなければ、 と思う今日この頃!(ちょっと、キミマロ風?) でも、7月始めの箱根路は季節を忠実にたどっていて、ほっとしましたよ。 アジサイの花にあふれる箱根とその近辺の花を追ってみました。

深山幽谷に歴史を感じ、神秘を感じます。 山路を越える途中で太平洋を一望したときや、 芦ノ湖の向こうに雄大な富士山を眺めるときは、 心が晴れ晴れとして、俗世の悩みは解消されてしまいます。 ・・・ちょっと一休みの感がある‘09年8月の独り言でした。 |

飛鳥童さんと「氷山ルリの大航海」 またまた、暑い夏がやってきました。 そこで涼しげなお話をしたいと思います。 今年は日本の主だった港が世界に向けて開港してから 150周年目を迎えるそうですね。 函館、横浜、新潟、神戸、長崎、 私は、長崎はもっと前に開いていたと思いましたが、 それは特定の国に対して開いていたのですね。 東京に住んでる私が、一番行きやすいのはヨコハマですが、 横浜港の150年記念行事も、盛りだくさんありますよ。 7月の特別の3日間の行事をご存知ですか? 私の大好きな絵本作家・飛鳥童さんが絵を担当した物語、 「氷山ルリの大航海」が 横浜港・大桟橋の大ホールで、 オーディオ・ヴィジュアル・ファンタジーとして上演されるのです!

『氷山ルリの大航海』を通して「地球環境と子どもの未来を考える」 ファンタジーの日替わりの朗読者は、 三田佳子、坂本美雨、紫吹淳。 司会は宮本隆治。声の出演は内藤剛志。 といった豪華メンバーです。 この物語は、高円宮妃殿下がお書きになった子ども向けの物語ですが、 地球温暖化を含め環境問題まで考えさせられます。 そして、飛鳥童さんの絵が十二分にそのことを伝えていると思います。 飛鳥さんは世界的に知られている絵本作家・アーチストです。 ↑ぜひ彼の紹介記事を読んでいただきたいものです。 7月28日(火)、29日(水)、30日(木) お子様やお孫さんと横浜港大桟橋へ出かけるもの、 楽しい思い出になるでしょう。 私も夏休み中の孫と出かけようと考えています。 (‘09年7月) |

虫歯予防デーとタイのタバコ 昔は6月4日だけが「虫歯予防デー」だったそうですね。 現在では6月4日から一週間が「歯の衛生週間」。 それに先立って私の住んでいる区から 「歯の健康診断を受けるように」と案内が来ました。 歯科医院へ出かけました。と・・・その医院の受付に ギョッとするような歯並びの写真が飾ってあるではありませんか。 最初はコーヒーガムの箱かな〜と思いました。 受付嬢に訊くと、タイのタバコの箱ですって。 箱には注意書きがあるようです。 「こんな歯になってよいならどうぞ吸ってください」と。 お〜〜こわ!

文字で書かれた注意書きよりは、よほど説得力があると思いましたよ。 ところで私の歯の検査結果ですが、 タバコを吸わないからでしょうか 「年齢の割にはきれいで、しっかりしている」そうで、 一安心、と思ったら、「歯周ポケットが深いですねえ」と、 歯間ブラシを使うよう指示され、使い方を指導され・・・ やっぱり歳を痛感しました。 ところで、6月は8月と並んで、祝日のない月です。 でも、6月は上記の週間のほかに「時の記念日」「父の日」があり、 昔は季節の変わり目として、きっちりと「衣替え」をしましたね。 他に何かあるかな?と、検索をかけるとありました、ありました! 政府広報によると6月も! びっくりするほどたくさんの行事があったのです。 ぜひ、のぞいてみてください。 私たちの払う税金の使われ方を見届ける意味でも、 もう少し興味を持って、たびたび政府広報をチェックしなければと 反省しました。 ・・・どうでしたか? 国を挙げての週間行事、月間行事があったでしょう? (‘09年6月記) |

江戸三大祭 5月は夏祭りのシーズンです。 神田明神や下谷神社の大祭を見物しました。、 日本橋界隈も神田明神の氏子なのですね。 大店の旦那衆の粋で落ち着いたはっぴ姿に、 さすが・・・と感じ入りました。 神輿の到着を待ちきれない氏子の若者たちに出会いました。 神輿を待つ間に道路脇で、出来上がっていました。 「写真、ネットに載せるの? よろしくね〜〜っ」ていう調子です。

翌日は下谷神社。 朝早く、各町の神輿が区役所前に勢ぞろいして出発。 この日は宮入まで一日中どこかで「ウッサ、エッサ」「ワッセ、ワッセ」と 練る声が聞こえてきて初夏の一日を満喫しましたね。 そういえば神輿の掛け声って、 昔は「ワッショイ」と聞こえたのですが、 いつの間にか「ワッセ!」とか「ラッセ!」と聞こえるようなり、 今年は「ウッサ、ウッサ」が多いように感じました。 「東京コンシェルジュ」によると 下谷神社の町神輿の数は40基で、 神田祭の町神輿は200基だそうです。 40基が次々と練ってゆくのを見ると、かなり興奮しますよ。 200の連を見たら卒倒するかも。 このあと、5月14日から17日まで三社祭です。 神田や下谷でさえ大変な人波でしたから、 それ以上の混雑を思うと・・・行こうか行くまいか、躊躇しているところです。 ところで、江戸三大祭はどことどこなのでしょう? いろいろ説はありますが、神田明神、山王神社に続いて下谷神社だ、 鳥越神社だ、富岡八幡だ、根津神社だ・・・ と諸説紛々です。 三大とか四大とか決めたがるのはいけませんね。 でも気になります。世界三大博物館はどこと、どこ? 大英博物館、故宮博物院と続きますが、 そのあと思いつきません。 エジプトのある国立考古学博物館を入れたいのですが・・・ どうなんでしょう。 では、世界三大美術館は? 三大どころか数え切れないほどあるのでは? エルミタージュ、ルーブル、プラド、メトロポリタン・・・・ ・・・話がそれてしまいました・・・(‘09年5月) |

桜と椿 今年は暖冬だといわれていたはず。 それゆえに、「梅祭り」の期間途中で 花が終わってしまった梅園もあったとか。 ところが、桜は待てど暮らせど・・・という感じでした。 そういえば歌にありましたね、 ♪梅は咲いたか、桜はまだかいな〜♪ しかし、梅と桜の間を縫って、春を謳歌している花木がありました。 椿です。

京都に椿を求めてお寺めぐりをするのもいいですよ〜。 ところで、桜花の散り際は潔いといわれていますが、 ポトリと花首から落ちる椿の花は不吉の象徴らしいですね。 それでも、満開の椿の木の下に散り敷く落花の光景は捨てがたいですよね。 まあ、乙女椿は名前のとおり?いつまでも親木にしがみついていて、 散り際があまりよくありません。 でも、おおかたの椿は、潔いと思うのですが・・・。 椿が桜に負けそうなのは、 桜花はつぼみの段階から散りつくすまで すべての光景が、見る人の心に残るからでしょうか。

咲き始めると、待ちかねたように 木全体がいっせいに花開く。 そして、風もないのに花びらがひらひらと舞い落ちる、 風があれば花吹雪となる。 地面は桜色のカーペット。 その桜色が終わると次に落ちるのは赤色の花柄、 その赤い色がまた道端を埋めてカーペットになる、 という具合で、やっぱり桜に軍配が上がりそう(^^;) でも、未練がましいようですが、私は椿の花見に出かけます。 (‘09年4月記) |

|||

光琳の『紅白梅図屏風」 あっという間に3月になってしまいましたね。 新しい一年が始まって以来、私はいったい何をしていたのでしょうか。 60/365は過ぎてしまい、残りは305日、な〜〜んて数えている。 数える時間に、何かやればいいのに! はい、反省! ところで、ワタクシ、今年は何か心の糧になるものをえようと、 せっせと美術展に出かけるようになりました。 人生後半を豊かに過ごすには 心が貧しくてはなりません! 。 ということで、2月も!美術館めぐりをしました。

印象に残ったのは、熱海のMOA美術館。 尾形光琳の「紅白梅図屏風」を鑑賞しました。 特に光琳のこの屏風絵は 一年のこの時季にしか見ることのできない国宝です。 学校時代に歴史の教科書でも馴染んでいた 大胆な構図、色使い・・・実物の迫力の前に ただ息を飲んで見つめるばかりでした。 しか〜し、天邪鬼な私は不遜にも紅梅の根元の形に不満が・・・と つい口を滑らせてしまいました。 熱海では梅林の花は、すでに終わりをつげ、 替わって、道路脇の熱海桜が満開でした。 その日、柿田川のそばで夕陽の中にそびえる まだすっぽりと雪に覆われている富士山を眺めながら、 芸術を解さないおろかな私を恥じたものです。 光琳様、お許しくださいm(_ _)m

|

|||||

神社参りの作法 ちょっと遅いけれど・・・ あけましておめでとうございます。

どのようにお参りしました? 明治神宮は何万人、伊勢神宮は何万人・・・と 毎年、ニュースに取り上げられるほどの参拝者の数ですが、 その中の何パーセントの人がきちんとお参りできているのか? 管理人は急に気になり始めました。 じつは、つい最近、 その方面の専門のかたから教えていただいたのです。 お参りするときはちゃんと参拝の所作を守ること。 その一つ・・・ お賽銭は祝儀袋に入れ、 住所氏名を書き、袋の表には「上」と記す。 その袋を男は左手、女は右手で そっと賽銭箱に沈める。 私も 神社では「2礼2拍手1礼」 お願い事がかなった暁には「お礼参り」をすること、 それくらいは知っていましたが・・ それすら守るときもあれば、 いい加減にすましてしまう場合が多かった!(反省) 「ファッションで有名神社のスポットに来るのでは 神社が荒れます」 耳が痛い!

これからもお参りする機会は多いでしょうが、 心してお参りしなくてはと、誓いを新たにしたところです。 (‘09年1月記) |

上野公園の文化施設 先々月に上野公園の話を書きましたが、今回も・・・

明治時代の初めにオランダのボードワン博士が 日本政府の要請で医学校を建てる候補地として 海抜20メートルの上野の山を視察したときのこと。 「ここは公園にしたほうがいい」と提言したのです。 現在の上野恩賜公園です。 その公園には文化施設が山ほどあります。 国立博物館、科学博物館、西洋美術館、都立美術館、東京藝術大学美術館、 動物園、上野の森美術館、東京文化会館、寛永寺、奏楽堂・・・ まだまだあります。 上野公園のすぐそばに生まれ育った管理人には、 特別にありがたいはずなのですが・・・ なかなか出かけない。 いつでも行けるという気持ちがそうさせるのでしょうね。 そういえば、東京人としての私は、 古くは東京タワー、最近では東京ミッドタウンなど、 地方の知人が「案内して」と連絡してきて、初めて私も行くことになり、 慌てて下見をしてくるという、情けない体たらく。 さて、上野公園ですが、散歩の途中で、 しばらくぶりに、ボードワン博士の胸像に会いたくなり、 中央の噴水池から脇の茂みへ入りました。 ちょっと前まで、像の顔は博士の弟の顔だったとか・・・ 当人の顔に作り直されてからは、初めての対面です。 なんとなくイメージが違うような・・・ ご本人ですね、はじめまして、と挨拶をしました。 と、その胸像の目が向いている先を見ると、 裸婦の像が・・・ どなたが配置を考えたのでしょう、 なかなか粋な計らいだなあ、と感心しました。 日本政府に公園にしたほうがよいと 提案した博士へのお礼ですかね(^^;)

(‘08年12月記) |

先日の妊婦受け入れ拒否事件。 急患受け入れ体勢が一番整っていると言われていた 都立墨東病院が拒否した・・・最終的には受け入れたのですが・・・ 患者さんは本当に気の毒でした。 それに関して、国の責任だ、いや都の責任だと押し付け合いが・・・ もういい加減にして!と、言いたくなったのは、 私だけではないと思います。

そういえば先日、私には、こんなことがありました。 近くの病院で処方してもらった薬を飲み始めて、 数日後に湿疹が出たのです。背中に・・・ 薬のせいなのか、訊こうと思って病院に電話しました。 担当医師は、お休みでした。 交換台の女性は親切にも私の用件を聞いてくれ、 「急を要するのならすぐにいらしてください。別の医師が診ますから」 その日の午後から旅行に出かけるため、慌てて走っていきました。 ところがデス! 内科の受付で、看護師その1が 「担当の先生は休みなので、診て上げられない」 「電話で問い合わせたら来ていい、と言われたので・・・」と、私。 すると、「どんな症状ですか?」 私は電話で説明したことを繰り返し、 「とにかく、この湿疹が薬のせいかどうか、診ていただきたいのです」 「ちょっと待っていてください」 やがて、看護師その2がやってきて同じ問答の繰り返し。 で、「ちょっと待っててね」 待合室で待っていると、 看護師その3がそばに来て・・・同じ問答の末、「待ってて」 そして最後に、看護師その4が・・・ 「他の先生は診て上げられません。それに、 薬疹ならもっと柔らかい部分に出ますよ。心配なら、皮膚科に行ってください」 「今日は皮膚科の休診日でしょう?」 「町の皮膚科医院を探して、診てもらってください」 ・・・担当医師の縄張りを荒らさない、ということ? 私は合計4人の看護師の間をたらいまわしにされた挙句、 何の診断もないまま、カッカと怒り狂いながら帰宅。 他の医院を探す時間など、ありませんでした。 心配した湿疹ですが、一週間後に帰京した時には消えていましたが、 原因は不明のままです。 薬は怖くて、飲めませんでした。 次の時には、その病院で診察を受けるかどうか・・・(−−;) (‘08年11月) |

上野公園・奏楽堂前のトイレ 奏楽堂の前の公衆トイレが気になる。 と言っても、なんのことだかわからないでしょう? じつは、「都会の井戸端」の管理人が住んでいる近くに 上野公園と東京藝術大学があるのですが・・・  藝術大学音楽部(旧東京音楽学校)の 古い音楽ホールが奏楽堂です。 日本で最初の本格的な音楽ホールで、 明治時代の半ばに建てられました。 木造の2階建てです。 昭和の終わりごろ、奏楽堂を建て直して 新しい音楽ホールが建てられると決まったとき、 大学所在地の台東区が「移築して保存する」と決めました。 どこに移すか? 藝術大学のそばには東京都の上野恩賜公園があります。 その端っこを借りて?移築し、一般に公開することにしました。 音楽会場としても利用されています。 管理人も何度か行きました。 一歩中に入ると、音楽の歴史の中にいる!と 身震いするほどでした。 音楽には全く素人の管理人でさえ、 響きのいいホールだなあ、と感動したものです。 この奏楽堂は国の重要文化財にもなりました。 それはそうでしょう。 2階にある小さいけれど立派なホールは 日本の歴史に残り、世界に誇る音楽家たちが、 演奏したり歌を披露した場所なのですから。 奏楽堂は日本国、東京都、台東区が かかわる建物となったのですが・・・ そんな由緒ある奏楽堂のすぐ脇というか 前というか・・・にあるのが、 公衆トイレ! 奏楽堂が移築されたあとでトイレの建物も改装されました。 少し前まではホームレスの炊事場になり、 浴場となっていました。 管理人は、気になって仕方ないのです。 どうしてその場所にトイレがなければいけないの? 2分歩いたところの大噴水の脇にも 同じくらいの規模のトイレがあるのに・・・ 奏楽堂が移築されるより前からトイレはそこにあった、 ということは、東京都のものだから・・・? 重要文化財の前でも動かせない?・・・??

(‘08年10月記) |

||||||