|

|

�ʐ^�W |

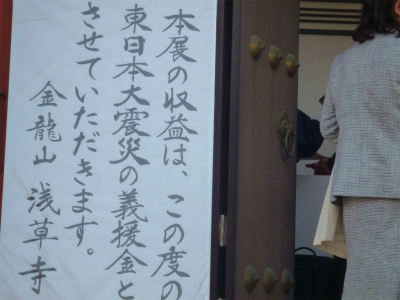

| ���̃y�[�W�͈�Ƃɏ������Ă��܂������A�c���Ăق����Ƃ��������̕��̗v�]�ɂ��������āA�c������ʐ^�������f�ڂ��Ă����܂��B |

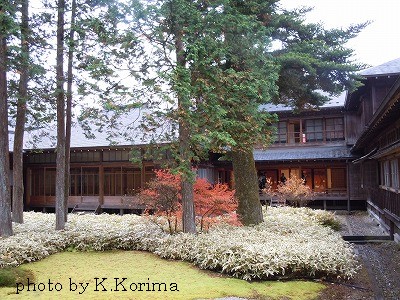

���{�E�t�����E���̉Ԃ���

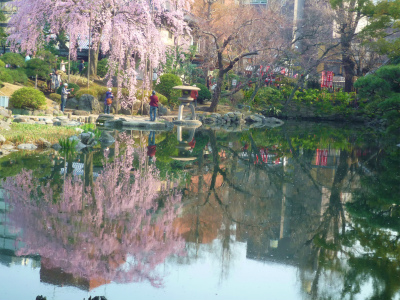

| �@����́A��������˒[�����o�[�̐{���q�q���炢���������ʐ^�ł��B �@�ޏ��͐��܂�������ʌ��t�����s�������A�ڂ�ς��X������G�b�Z�C�ŕ`���Ă��܂��B �@��i�W�ł͉Ƒ��O��̐�����X���ω����Ă䂭�l�q���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��܂��B �@����͎���́A200�̒�ň�ĂĂ���ʎ����́A�t���珉�Ăɂ����ẲԂ������Љ�Ă���܂��B �@���̋G�߂̉Ԃ��������ł��ˁB�܂��A�Ԃ�������ǂ�Ȏ����Ȃ�̂������Ă݂������̂ł��B |

|

|

|

| �X���� | �G���h�E | |

|

|

|

| �J���� | ������ |

|

|

|

| �A�P�r | �A�P�r�E���Ƃ͗t�̌`���Ⴄ�̂ŁA�ʎ����Ⴄ�`���ȁH | |

|

|

|

| �u���[�x���[�@ | �L���[���ł͂Ȃ��A�Y�b�L�[�j�ł��B |

|

|

|

| �L���[���̉Ԃł��B | �L���[���̎��ł����A��ׂ�݂����I | |

��ɑ嗤�E�I�X

| �@���N�̉Ă̏����͐q��ł͂���܂���ˁB�䕗�������ƈႤ���������邵�A�䕗��߂ł��ҏ��͎��܂炸�c�c�B �@�����ŏ����ł����������Ƃ������A�₽�������͂����悤�Ɠ�ɂ̉Ă�I�т܂����B�i�ʐ^��K�EC����j �@��ɑ嗤��97%���X���ɕ����Ă��܂��B�X���Ƃ�5�������L�����[�g���ȏ�̗��n���X���w���A �@���E�ɂ̓O���[�������h�ƁA��ɂɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �@�܂��A�I�X�Ƃ����̂́A�X�R��X�͂��C�։����o���ꂽ���̂ŁA�����Ă��͗��̕����ƂȂ����Ă��邻���ł����A �@������藣�����Ƃ��̊Ԃɂ��e�[�u���̂悤�ȕ���Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂��̂��Ƃ��B�s�v�c�ł��ˁB �@�C�ʂɏo�����������ł���ӂ����L���A���������\���[�g�����̒I�X������ƕ����܂����B �@�܂��A��ɂ̉Ă�1�����ɂ͓��̏o��4������ŁA���v��22��30������ł��B �@���E�����瑽���̊ό��q����ɂ�K��Ă��邻���ł����A�ނ�̔M�C�ŕX�����鑬�x�����܂�Ȃ����Ƃ��F��܂��B |

|

|

| ���`���œ�[�̒��E�E�V���A�C�A����SEA EXPLORER���ɏ�芷���ē�ɔ����������܂��B | |

|

|

| ���ǂ̂�����܂ŗ����̂��ƒ��ׂ���A���64-53.3���o63-14.8�ƂȂ��Ă��܂����B | |

|

|

| ���r���ŏo������I�b�g�Z�C�͒��Q�̍Œ��B | |

|

|

| ���y���M�������͌��C�����ς��B | |

|

|

| ���͂邩�����Ɍ�����I�X�Ɋ����I | |

|

|

| ���߂Â��ƁA���܂�̋��傳��䩑R�����B | |

|

|

| �����ꂩ��X���𗣂��̂ł��傤���B | |

|

|

| ���s�藣���ꂽ�I�X�̉^���́c |

|

| ���������Ɨn���邱�Ƃ��F��܂��B�B |

|

| ���n���ĕό`���Ă���I�X�ɒn�����g�����l���������܂����B |

|

| ���Â܂�Ԃ邱�̗₽���i�F���A���܂ł������Ăق����Ǝv���܂��B |

|

| ���Ō�ɁA�D�����d���グ�ēW��������ɂ̕X����Љ�܂��B |

�@

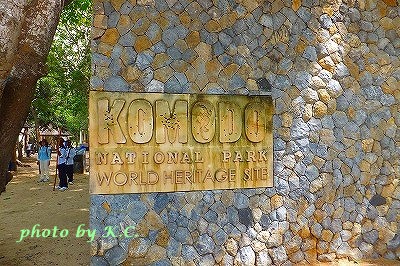

�C���h�l�V�A�E�R���h��

| �@�v���Ԃ�̍�i�lj��ł��B�����K�EC����B�C���h�l�V�A�̍��������̈ꕔ�ɂȂ��Ă���R���h���ł��B �@���̖ʐς�390k�����L�����[�g���Ƃ������Ƃł����AK�EC���g���z���ł��ȂȂ��̂ŁA �@��q����菬�������\�����傫���Ƃ��A�����h�[�������Ƃ���r����͎̂~�߂܂��ƌ����Ă��܂������A �@��������ꂽ��A���������̑傫���͑z���ł��܂��ˁB �@���āA�R���h���Ƃ����A���̃R���h�I�I�g�J�Q���������ɕ����т܂����A���̌��w�c�A�[�ɎQ���������̎ʐ^�ł��B �@���E�ő勉�̂��̃g�J�Q��100�L�����A�傫�����̂ő̒�3m�ɂ��Ȃ邻���ŁA���H�b�ł��B �@�Ƃ������Ƃ́A���ɑ��̓��������Ȃ�������l�Ԃ��P����̂ł��傤�ˁB �@���͂��Ȃ葬���������A���̓��j�̂悤�ɑ傫���J�����A�K�������������B �@�����̂悤�Ȗ_����ɂ������l���̈ē��l�̑��݂͂ƂĂ��S���������悤�ł��B �@�c�A�[�q��ē��l�����Ȃ�������A�����Ƌ�������ɕ��ꍞ�悤�ȍ��o�Ɋׂ�ł��傤�B |

�����̗[�H�̂�������ނ�̂��ȁB���₩�ȊC�ł��B |

�̂ǂ��ȊC�݂���h���S���ڎw���Ăł����܂��B |

���E��Y�E�R���h�������������和-�P |

���E��Y�E�R���h�������������和-�Q |

�ē��l�͑��̂悤�Ȓ����_���g�т��Ă��܂��B |

�ē��l�����̌�ɂ��ĐX�̒��ցA |

���ɏo����R���h�h���S���I |

���l���̈ē��l���t���Ă���S�����B |

�������Ă��鎞�ԑтȂ̂� |

�l�Ԗ����ŁA���R�Ɠ������ |

�ό��q���ꂵ�Ă���悤�����A |

���f�֕��A�ē��l�͌x����ӂ�܂���B |

�h���S���̋��ɂ͏P���邩�� |

�ӂƌ��グ��ƁA����J�^�c�����A�ق��I�ƈꑧ |

��Ɋ��č炭���̉Ԃɂ��A�ق��I |

�ْ������������H�@�����̑D����̌}���̃{�[�g���҂��������B |

�C���h�l�V�A�E�A���{��

| �@��������s��D����K�EC�����Ă����������A�C���h�l�V�A�E�A���{���̎ʐ^�W�ł��B �@�A���{�����́A�召�̑����̓����琬�藧���Ă���C���h�l�V�A�̃o���_�C�ɂ��郂���b�J�����̈�ŁA �@��v�s�s�̓A���{���B�C���h�l�V�A�́A����E��킪�I�풼��ɓƗ��錾������̂ł����A����܂ł́A �@�|���g�K����I�����_�A�C�M���X�A���{�Ȃǂɖ|�M���ꂽ���ł����B �@���̕ӂ�͍��h���̓��X�Ƃ��Đ̂���L���ŁA����̂ɑ������牢�Ăɖڂ������Ă����̂ł��ˁB �@�A���{���̊C�͋ߔN�A�_�C�r���O�c�A�[�ł��l�C���o�Ă��Ă��܂��B������C�������ŁA�����������ł��B �@����ǁA���̓��ɂ͐펞���ɂ͓��{�R���ߗ����e��������A�����̃I�[�X�g�����A�������e����Ă����̂ł��B �@�u�s��̈�˒[�v�Ǘ��l�̎��͎Ⴂ����A�I�[�X�g�����A�嗤��������܂����B �@�����͓����I�����s�b�N���J�Â��ꂽ��ŁA�I�[�X�g�����A�l�͗אl���o�œ��{�l������n�߂�����B �@�e�ŋC�����̗ǂ��l���قƂ�ǂł������A���܂ɁA�q������A�u�W���b�v�I�@�S�[ �z�[���I�v�Ƃ��A �@�u�l�̂��������͓��{�R�ɂ��ꂽ���I�@�o�J�����[�I�v�ȂǂƁA�̂̂����邱�Ƃ�����܂����B �@���l����ƁA���������͐펀�������A�A���{���̎��e���ŖS���Ȃ����̂�������܂���B �@�j�E�b����ɂ��ƁA����ȉߋ��̋C�z�͂ǂ��ɂ������Ȃ����������ł����c�B |

|

|

|

| �A���{���̍`�Ɋ�`���܂����B | ���̒��S�ɂ͋P������̃��X�N�B | |

|

|

|

| �@�����̃o�X�܂ŁH�@police�����ꂾ������Ƃ́E�E�E | �C�ӂ���ό��D�����X�Əo���B�B |

|

|

|

| ���̐F�͖{���ɔ������B������������������Ă����B | ���{�ɂ�����ȓ����������Ȃ��ƁB | |

|

|

|

| �ό��p�R�e�[�W�͂���ł����I�Ƃ������炢�s���͂��Ă��܂��B | �R�e�[�W�̒�͎U����������܂��B |

|

|

|

| ���l���q�̃_���T�[�����B�S�g�A�w��܂ŐF�C���E�E�E | �q������������ŗx���Ă���܂����B�E�̎q�A�Z���_���́A�ł��ˁB | |

|

|

|

| ���͂̃^�O�{�[�g������Ă���5�����̋q�D�������܂��B | ��(�L�t�M)�����ڂƁA���n�ē��l�����B����ꂳ�܁I����Ȃ�I |

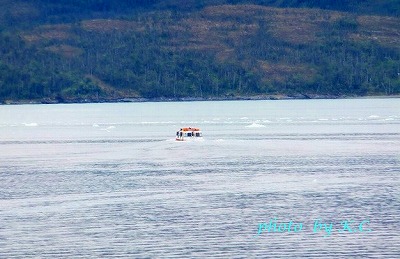

�p�^�S�j�A�E�`���X��

| �@����̓N���[�Y�D����K�EC�����Ă����������A�p�^�S�j�A�̃`���X�͂̎ʐ^�W�ł��B �@�p�^�S�j�A�Ƃ������O�́A��A�����J�嗤�̓��40�x�t�߂𗬂��R�����h��ȓ�ɍL����n�т̑��̂ł��B �@���̒n�т͓��{�̖�3�{�����邻���ł� �@�A���f�X�R�������Ƀ`���ƃA���[���`���ɕ�����Ă��āA�C��A�n�`�Ƃ����ꂼ��ɁA����������܂��B �@�A���[���`�����ɂ���L��ȕ����̓p���p�ƌĂ�A�암�͈�N�������������r��銣�������s�т̒n�B �@�`�����̓t�B�����h�����荞�R�ƌƂ����ω��ɕx�ޒn�`�B �@���������킯�ŁA�p�^�S�j�A�͎��R�̕�ɂł�����̂ł��B �@�쐶�̃y���M���A�A�U���V�A�����}�Ɏ����O�A�i�R�Ȃǂ̓���������A��X�͂Ȃǂ��������𖣗����܂��B �@�`���암��2000�L���������X�͂͐��E���ʂ̕X�͂������ł��B �@���E�ōł��������Ƃ�����p�^�S�j�A�X�͂ɂ͑召50�̕X�͂��_�݁B�ő�̕X�́u�s�I11���X�͉͂͌��̕�4�E�Tkm�ŁA �@�X�ǂ̍����͖�80���B���|�I�ȃX�P�[���ł��ˁB |

|

|

|

| ���̎R�X����X�͂̌��H | 4�C5���Ԍo���A�I�v�̎����߂Â��Ă��܂����B�B | |

|

|

|

| �`���̑�X���c�c | �����ł��X�͈͂�N��12�����̑��x�ŊC�������Ă���́H |

|

|

|

| �X�͂ɋ߂Â��Ɓc | �c�c | |

|

|

|

| ���ʂŕ������n�܂��Ă���悤�ł��B�@ | �c�c |

|

|

|

| ���������X�Q�����˂��Ă�����ɂ���Ă��܂��B | �c�c | |

|

|

|

| ���������X�Q����������̐Â��� | �X���d���ɍs���e���_�[�{�[�g |

|

|

|

| �q�D�͂��������T�[�r�X�����Ă���܂��B | ���̕X�͑D���ɓW������܂��B | |

|

|

|

| �O���C�V���[�u���[�����\���܂����B | �������\�����ł����āB�z���ł��܂���B |

|

|

|

| �@�D�͎���ɑ�X�͂��牓������A | 1���N���^�C���X���b�v�����Ă��ꂽ�X�͂Ƃ��ʂ��B | |

|

|

|

| �I�v�̎��𗣂�āA | �����̐��E�ցB |

�X�y�C���E�}���K�@

| �@����̃}���K���Čf�ڂł��B �@�}���K�̓X�y�C���̓암�ɂ���A�A���_���V�A�B�}���K���̌��s�ŁA�R�X�^�f���\���̒��S���ɂ���܂��B �@���̒��͋I���O1���I���Ƀt�F�j�L�A�l�����݂��A5���I�ɂȂ��ă��[�}�l�ɐ苒����A�W���I�ɂ̓C�X�������k�ɁA �@15���I�ɂ̓X�y�C���ɐ������ꂽ�Ƃ������j������܂��B���j�Ǝ��R���ƂĂ���ɂ��Ă���Ƃ�����ۂ̒��ŁA �@�s�J�\�̐��܂ꂽ���Ƃ��Ă��L���ł��B�Ƃ���ŁA�s�J�\���p�ق͐��E���ɂ���܂����A �@�̐S�̃s�J�\���a�̒n�E�}���K�ɂ�2003�N�ɂȂ��āA�悤�₭�J�݂���܂����B �@�K�͂͏������Ă����������͂���A�ق̃X�^�b�t�����͌ւ�������ĖK�ꂽ�l���}���܂��B �@�}���K�̌��ǂ���͐^���Ԃȃ_�u���f�b�J�[�ʼn��̂��y�����Ǝv���܂��B���{��ē����C���t�H�����痬��܂���B �@���̐^�ɑf�G�Ȕɉ؊X������Ǝv���ƁA�������ɃW���J�����_�̉ԂɈ͂܂ꂽ���[�}����̉~�`����̈�Ղ���������A �@�����ȃJ�e�h��������������A�u�̏�ɂ͍ԁE�A���J�T�o��14���I�Ɍ��Ă�ꂽ�Ƃ����q�u�����t�@���邪����B �@14���I�Ƃ����ƃC�X�������̏�ł��ˁB �@�邩�猩���낷�ƁA�^���ɂ͑��݊��������~�`�̓�����A���̌������ɂ͂��炫��ƋP���n���C���]�߂܂��B �@�錩���̂��ƁA�ӂ��Ƃ܂ŕ����܂��������ꎞ�Ԃ�����܂����B |

|

|

|

| ���E���ǂ̒��̃}���z�[�������鉿�l����A�ł��B | ��҂͂ǂ��̍��ł��D��S�����B�V�������̑�D���B | |

|

|

|

| �}���K��Ԃ̔ɉ؊X�Ƃ��Ȃ�A�p�g�J�[�o����������O�H�@ | �悭���Ă��������B���ꂪ�{�g���c���[�B |

|

|

|

| �����̓��[�}����̉~�`����̈�Ղł��B | ���J�̃W���J�����_�ɂ͐S��D���܂��B | |

|

|

|

| �q�u�����t�@���邩�猩���낷���B | �邩�猩���낷������A���̌������͒n���C�B |

|

|

|

| �邩�璬��ڎw���Ă��̓�������č~��܂��B | �u�̎Ζʂɂ̓T�{�e�����炫�n�߂Ă���B�B | |

|

|

|

| �Ԃ̋G�߂�����H��ʂ�ɂ̓y�`���j�A�c���[���ڂɂ��B | ���̕��̒��ɂ��������I�@���������R�V���E�̖B |

|

|

|

| �S�䂩�ꂽ���̉Ԃ̖̖���m�肽���B | �����̓s�J�\���p�ق̗����ł��B | |

|

|

|

| �����𗬂��O�A�_�������[�i��̋��̗����ɂ��Ԃ��B | �Ԑ���̋G�߁B��ʂ�ɕ��ԉԉ��ɂ͂�������̎�ނ̉Ԃ��B�B |

�A�����J�E�A���X�J�@

| �@�ȑO�Ɍf�ڂ����A���X�J�̕X�͂̎ʐ^�W�̍ēo��ł��B �@�u�s��̈�˒[�v�ɗ�������Ă������������ɁA�����������͂����悤�Ǝv���܂��B �@�J�i�_�̃o���N�[�o�[����D�ŃA���X�J�Ɍ����Ėk�シ��Ƃ��́A �@�����̏������嗤�ɋ��܂ꂽ�t�B�����h��1600�����q�s���܂��B�C���T�C�h�p�b�Z�[�W�ł��B �@�^���ǂ���ΑD�̋߂��ɃN�W��������Ă�����A�g�h��A�U���V�̌Q��A���b�R�Ȃǂɏo��܂��B �@���̊ԂɁA���E�𒍈Ӑ[�����Ă���ƁA���n�̐[���X�̏��ɔ������V�����ł�����A �@���̐X����F���o�Ă�����A����������߂Ă����肷���ʂɂԂ��邱�Ƃ�����܂��B �@�����̕X�͖͂k�đ嗤�ő�Ƃ�����n�o�[�h�X�͂ł����A �@���̓J���b�W�t�B�����h�̕X�͂̂ق�����ۂɎc���Ă��܂��B �@�J���b�W�t�B�����h�Ȃǂ̕X�͂��������z���������c���Ă��܂��B �@�C����������ǂ�ʼn������B |

|

|

|

| �C���T�C�h�p�b�Z�[�W���I��邱�� | ����_�̗l�q���������ꂵ�Ă��܂����B | |

|

|

|

| ������������X�̂��������e�[�u�����炢 | �X�͈͂�N�Ŗ�P�Q�������������ł��B |

|

|

|

| ���̕X�͂ɋ߂Â��ƁE�E�E | �E�E�E | |

|

|

|

| ���ʂŕ������n�܂��Ă���@ | ���̂悤�ȕX�̙͂��K�����������c |

|

|

|

| �ĉ�����悤�ɂ��������ŕ������n�܂����B | �����̏u�� | |

|

|

|

| �����Ŕ�юU�����X���d���ɍs�����M | ���������X�Q����������̐Â��� |

|

|

|

| �R�����牽�N�������ĊC�֗��ꗎ����X�� | ���̕X�͂����N��ɂ͏�����^�� | |

|

|

|

| ������C�ʼna�����߂� | �H������ɂ������b�R�̉Ƒ� |

|

|

|

| �����Ă���X�Q�����������Đi�� | 1���N���^�C���X���b�v�����Ă��ꂽ�X�͂Ƃ��ʂ� | |

|

|

|

| �I�v�̎������� | �X�͂ɕʂ�������A�����̐��E�� |

�G�W�v�g�E�J�C�� & �M�U

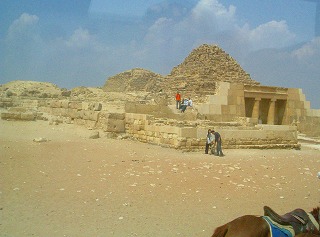

| �@����́A�ȑO�Ɍf�ڂ����G�W�v�g�̎ʐ^�W�ł��B�܂����o���N�哝�̂����߂Ă�������ł��B �@�����ɂ̓G�W�v�g�E�A���u���a���B�ʐς͓��{�̖�2�E6�{�B�l����2015�N�ɂ�9000���l�i�O����HP���j �@�T�n�������̂قƂ�ǂ��G�W�v�g�ɑ����Ă��܂��B �@�G�W�v�g�̓A���u�����̒��ł������h�������ŁA���{�Ƃ͗ǍD�ȊW�������Ă��鍑�̂ЂƂł��B �@�����{��k�Ђ̂Ƃ��ɂ̓G�W�v�g���{��������������̓d���A�`���������܂����B �@�������͑D���̓r���A�g�C����p�i�}�^�͂��o�ăX�G�Y�̍`����J�C���ƃM�U�֍s���܂����B �@��N�̏H�ɂ́A�������������قŃN���I�p�g���ƃG�W�v�g�̉��ܓW���J����܂����ˁB �@�G�W�v�g�̉��܂����͎��ɐ����I�A�@���I�Ȗ������傫�����������ł����A �@����ɂ��܂��ėI�v�̃��}�������\�������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B |

�`�ɋq�D���ڊ݂������� �����̓y�Y�������X�J���B |

�������G�W�v�g�B�������H�̗������ɂ� �t�@���I�����H |

|

�s���~�b�h��]�߂�z�e���ł� ���̂悤�Ȏp�Ŋό��q�����o�}���B |

�z�e���̒�ɐ݉c���ꂽ�e���g���� �������Ȃ���s���~�b�h�Ɍ�����܂����B |

|

�M�U�̃s���~�b�h�̂����O�ŎB��܂����B ���W���钬��������ɉ����Ă��Ă��܂��B |

����f���Ă��A�R�l�ƃW�[�v���ҋ@�B |

|

�������ɂ̓��N�_�ɏ�����x�����B �R�n�x���H�@�Ȃ�ƌĂԂ̂ł��傤�H |

�n���̐l���ό��ɗ���̂ł��ˁB ������O�I�ł����i^^�G�j |

|

�s���~�b�h�ɓo��l������U���A�Ď�����l�B �ЂƂ̑傫���������Ă��������B |

���݂ł̓s���~�b�h�ɓo�邱�Ƃ� �c�O�Ȃ��狖����Ă��܂���B |

|

�ςݏグ���̂̕��ꂪ�ڗ����܂��B |

|

|

�O��s���~�b�h�B�N�t���̕悪��ԍ����B �����J�E���[�͈�ԒႢ�B�^���J�t���[���̕�B |

�O��s���~�b�h�̖T�ɂ��鉤�܂̕�B �Ȃ�������ɂ���Ă���悤�ŋC�̓ŁB |

|

�X�t�B���N�X�B �葫�̒������Ƃɋ����܂����B |

�O��s���~�b�h��]�ޏꏊ�ɂ� �ό��q�p�̃��N�_���ҋ@�B |

|

�}���V��������̓p���{���A���e�i�Q�B |

�J�C���̃G�W�v�g�l�Êw�����ٓ��B ���鉿�l�͏\�ɂ���܂����B |

|

���z�����ɌX���n�߂�Ɛl�X�́A �������Ȃ����i�C���͔Ȃ��U�����܂��B |

�i�C����̌������ɗ�����[���� �ō��̂��������ł����B |

|

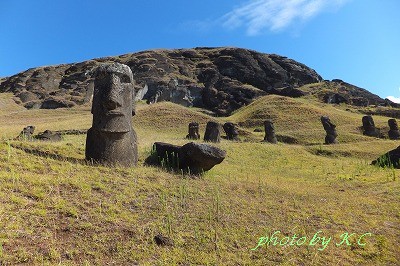

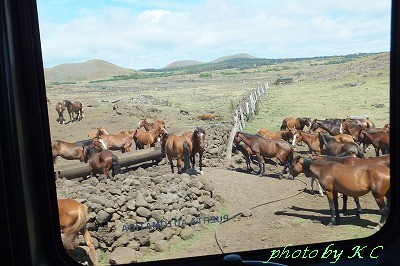

�`���E�C�[�X�^�[���@

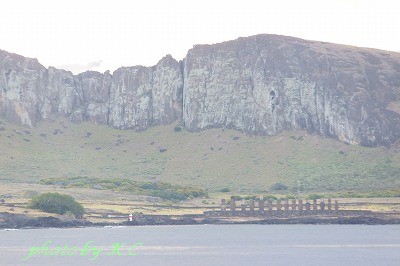

| �@����̓N���[�Y��D���Ƃ������j�b����̃C�[�X�^�[���̎ʐ^�W�ł��B �@�C�[�X�^�[���̓`���̂ł����A��Z�����̓|���l�V�A�l�B �@���A�C���Ŗ��������ł����A��^�D�p�̊ݕǂ͂Ȃ��A�e���_�[�{�[�g�łP�T���قǂ����ēn��܂��B �@�̍Ւd�����悤�ɂȂ����̂��V�A�W���I����ŁA���A�C�������悤�ɂȂ����̂͂P�O���I���납��B �@���̂��߂Ƀ��A�C�����ꂽ�̂��́A���܂��Ƀi�]�ł����A�W�������悤�ɗ����Ă��܂��B �@���̓����ɂ���̂��C�[�X�^�[���ő�̈�Ձu�A�t�E�g���K���L�v�ŁA�A�t�i�Ւd�j�̕��͂P�O�O�����Ƃ��B �@���̏�ɔw��T�`�Q�O���A�̏d�S�O�`�X�O���̃��A�C�����P�T�̕���ł��܂��B �@���͐̂̕��������ŃA�t�E�g���K���L�̂P�T�̂��܂߁A�����̃��A�C�����|���ꂽ�܂� �@���u����Ă����̂ł����A������x���A�C�𗧂��������Ƃ������̒Q����m�������{�̊�ƁE[TADANO]�� �@�N���[�����Œ��A���݂̐��E��Y�ɂӂ��킵�������p�ɖ߂����̂ł��B �@�܂��d�@�̂Ȃ�����Ɋ�R�Ƀ��A�C�̌`���āA�o���オ��ƎR����藣���A �@��Q�O�������ꂽ���։^�킯�ł����A�^���̕��@�Ɋւ��Ă͂��낢��Ȑ������邻���ł��B�@ �@�Ƃ���ŁA�����ɂ�������O�̂悤�Ɋό��n���L�̎{�݂�����A�e������̊ό��q���������܂����B �@���̂ɂ��킢������ƁA�Ȃ����A�C�ɐ\����Ȃ��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��܂��B |

|

|

|

| �����ꂪ�C�[�X�^�[���B | ����R�̎ΖʂɎU�݂��郂�A�C�����B | |

|

|

|

| �����肩���̂Q�̂��Q�Ă��܂��B�킩��܂����H | ���V����̂��q�l��҂��Ă���H |

|

|

|

| ����R����ǂ�����Ă����܂ʼn^��Ă����́H | ����R��w�ɁA�S�g�����瓪�������㔼�g�����ƐF�X�B | |

|

|

|

| ���u�A�t�E�g���K���L�v�̂P�T�́i���ʁj | ���P�T�̂����߂Ă���̂͊C���A�H�i������j |

|

|

|

| ���Ǎ��̃��A�C�B����Ȃ��n���l�̂悤�ł�����B | �������ɂ��Ǎ��̂P�̂��B | |

|

|

|

| �����ɍڂ��Ă���͉̂��H�@�������тꂽ�B | �����̃A�t�ɂ͂T�́B�Ƒ��ł��傤���B |

|

|

|

| ���Ȃ��Ȃ��ǂ����߂���̂��i�w���ɂ���̂́H�j | ������o�����������̃��A�C�B���ɑՂ��̂͐l�ʎցH | |

|

|

|

| �����E��Y���ێ����邽�߂ɂ��ό��q�͑厖�ł��B | ���@���R���`�������C���v�[���B |

|

|

|

| ���ԑ�����B����Ȃɔn�������Ƃ͗\�z���Ȃ������B | �����A�C�Q�̌��ԂɉƂ�X�����Ă��̂��킩��܂��B | |

|

|

|

| ���D��������T�l�Ƒ��B�ׂ͌Ǎ��̂P�l�B | ���P�T�̂̃��A�C���������Ă���܂����B |

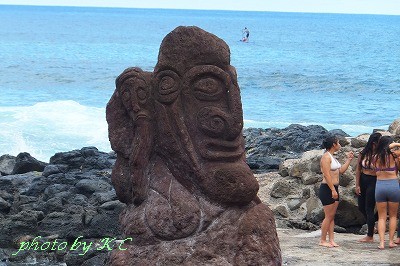

�A�����J�E�n���C�E�}�E�C�����n�C�i

| �@�v���Ԃ�ɃA�����J�ł��B���A���{�ɋ߂��n���C�E�}�E�C���̃��n�C�i�A�Čf�ڂł��B �@�Ƃ���ŁA�n���C�ƈ���Ɍ����Ă����āA���͑S���ł�������ł��傤���H�@ �@���̂����A�l���Z��ł��铇�͂����H�@����������ꂽ��A���Ȃ��̓n���C�c�E�ł��i�O�O�jv �@���͑S���łP�O�O�ȏ�A�l���Z��ł��铇�͂V���������ł��B��s�E�z�m����������̂̓I�A�t���B �@�傾�������Ƃ��Ă̓I�A�t�A�����J�C�A�J���C�A���i�C�A�}�E�C�A�n���C�B �@�ő�̓��̓n���C���ŁA�L���E�F�A�R����̉Ԃ̓��Ƃ��Ēm���A�R�i�R�[�q�[���L���B �@���n�̓��n�l�͓��̖��O���A�Ⴆ�I�A�t�g�E�Ƃ͌Ă��A�I�A�t�V�}�ƌĂ�ł��܂����B �@����̓}�E�C�V�}�����n�C�i�ŃV���K�\�P�C���E�g���C���ɏ��܂��B�B |

|

|

|

| �`�ł͔N�z�̓��n�O���H�̕������Ɋ��}����܂����B | �U���������C�������ʂ�悤�B | |

|

|

|

| ���̖̎��͉��H�@�N���~���Ǝv���̂ł����c�A | �]���ŎB�e���܂������A���{�̍���A�z���܂����B |

|

|

|

| �n���C5-�n�Ƃ����e���r�ԑg���v���o���܂��B | �}�N�h�i���h�̃h���C�u�X���[ | |

|

|

|

| �V���K�\�P�C���E�g���C���̉w�ɒ����܂����B | �܂��A�L�O�Ɉ��ݐ����܂��B |

|

|

|

| ���̍������^�]��Ǝԏ�����R���r | ���ԏ�߂��ŋ@�֎Ԃ������Ă��܂����B | |

|

|

|

| ���C���ӂ����Ă��q������y���܂��Ă���܂��B | ���H�e�ɂ̓T�g�E�L�r���̐Ւn�ɑ��������S���t��B |

|

|

|

| �r���̉w�ł��B�������������Ƒ҂��Ă����ό��q�B | ���܂�̏����ɏ������O���b�L�[���O�H | |

|

|

|

| �T�g�E�L�r���̐Ւn�Ɍ��ݒ��̒��B | �@�C�ɕ����ԃ|���c�[���͑���킢�B�d�����ז��B |

|

|

|

| �ЂƏ��肵����͐H�ו�������ڂɂ��B | �ׂ̓X�ɂ��悤���A����Ƃ��������c | |

|

|

|

| ����Ȗ������B���̖Ȃ�̖A�C�ɂȂ�� | �C�߂��ɕ��u���ꂽ�܂܂̒��v�������b�g�B |

�^�C�E�o���R�b�N�@���߂���A��߂���

| �@�^�C�Ɠ��{�̎����͂킸��2���ԁB��s�@�Ȃ�5���Ԃ���6���Ԃōs���鍑�ł��B �@��s�o���R�b�N�x�O�̐���}�[�P�b�g�֏o�����Ă݂܂����B���҂����͎̂s���̂��߂̃}�[�P�b�g�B �@�������A�ό��q����̃}�[�P�b�g�������̂ŁA�����C�������܂������A���̊��C�ɂ͈��|����܂����B �@����}�[�P�b�g�ɂ̓��[�^�[�{�[�g�ōs���܂��B�{�[�g����ւ̓r���̊X���͉��c�ɋ߂����߁A����I�X�A �@����I�X�Ȃǂ���A������܂���������������܂��B �@�A��r���Ŋ�����H�[�ł́A�`�[�N�ނ��g���Ĉ꓁����Ŏd�グ�����ۂ̔��͂ɁA�������������B �@�o���R�b�N�s���͂������A�x�O�ɂ����l�̎ʐ^�������炱����Ɍf�����Ă���̂�����ƁA �@���l���h�����鍑���̋C�����͂��܂ł��ς��Ȃ��Ɗ����܂����B �@��ʂɖ�z�e�C�\�E������œx�̂��ꂽ�̂��A�v���o�ɂȂ�܂����B |

|

|

|

| �X���𑖂�Ɖ��̘I�X�������B�^�C�̉��͂��������ƕ]�� | �X�������ɂ͊C�Y���̓X���B�ܔM�̑��z�̉��ő��v�H | |

|

|

|

| ���[�^�[�{�[�g�ŋ������H�������̂ڂ�ƁA | �ό��q����̐���}�[�P�b�g���S���B���b�V���A���[�B |

|

|

|

| ��̗��݂ɂ��M�b�V���ƓX�����ԁB�~�낵�̍Œ��B | ����Ȃ悤�ȑD�̓X�����������ւ��������Ă���B | |

|

|

|

| ��ɒ���o�����I�X�ɂ͉��ł��A���̗l���B | ����H�@�^�̎�͗F�B�ɖ�����^�C�y�Y�Ɠ������B |

|

|

|

| �r���ʼn��D���Ċ�����ŁB���ΑK����鏬�ہB | �͂��߂Č��܂����B����ȑ傫�Ȗؒ��̃]�E����B�B | |

|

|

|

| �`�[�N�ނɒ��肱��ł䂭�Ǝ���Ɂ� | ���т̉��ŕ�炷���������������яオ���Ă���B |

|

|

|

| �܂��ɐE�l�B�������̎�ނ̑����ɂт�����B | �m�~������u�Ԃ̋C���ɑ����̂ށB | |

|

|

|

| ��������ΕK�����l�̎ʐ^���ڂɂ��B | �@���l�́A�����̐S�̂��ǂ���B |

|

|

|

| �Ⴉ�肵���̉��l�ƁA���Ƒ��B�����Č��݁B | ���l�B�{���ɍ������爤����Ă����~�Ɗ����܂��B | |

|

|

|

| ����n���ɂ́A�S�[���f���V�����[���f���܂��B | �S�[���f���V�����[�̉��ɂ͎��@�̉����B���������I�B |

�@�L���[�o�E�n�o�i�A�E�w�~���O�E�F�[�̊X

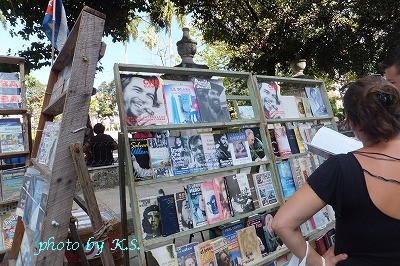

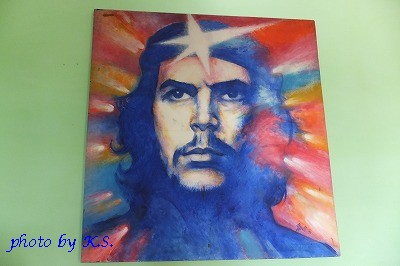

| �����K.S.����̎ʐ^�W�ł��B�J���u�C�ő�̓��A�L���[�o�B���y�͓��{�̖{�B�̔������炢�B �@�Љ��`�̍��ŁA1125���l���Z��ł��܂��B�N���ϋC����25���B �@���y�͓��{�̖{�B�̖��ŁA�l���͖�1125���l�B �@���݂̓A�����J�ƃL���[�o�̍��𐳏퉻�Ɍ����ē����o���܂������A���̒��O�̂��Ƃł����B �@�L���[�o�ōł����h����Ă���O���l�́A�O����グ���G���l�X�g�E�`�F�E�Q�o���i�A���[���`���j�ƁA �@�A�[�l�X�g�E�w�~���O�E�F�C�i�A�����J�j�B�w�~���O�E�F�C�̃n�o�i�ł̓��X��z�����Ȃ��珄��܂��B |

|

|

|

| ����ł���܂Ő��������z�e���E�A���{�X�E�����h�X | �z�e���̒��ɏ���ꂽ�w�~���O�E�F�C�̎ʐ^ | |

|

|

|

| ���̃z�e����511�����ɃX�e�C���Ă����B | �z�e���ł͂Ȃ��L�O�قƌĂׂ����B |

|

|

|

| �g���[�����O�̍`���E�R�q�}���̃��X�g������ | �u���E�e���T�v�ɂ͔ނ̃g���[�����O�̗Y�p���B | |

|

|

|

| ���݂������̐l���w�V�l�ƊC�x�̃��f���B | �g���[�����O�ŗD�������̂̓J�X�g���H |

|

|

|

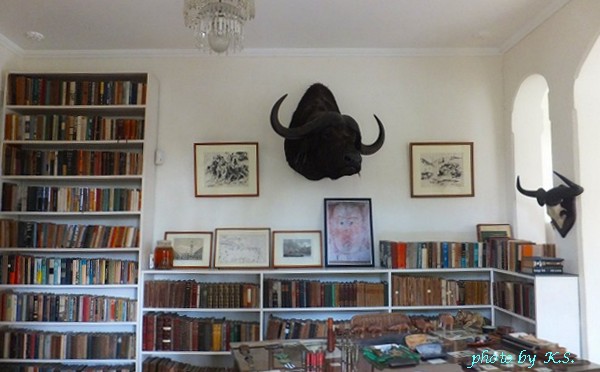

| �R�q�}���̒��ɂ̓w�~���O�E�F�C�̋������B | �����b�N�X�����\���ۓI�B | |

|

|

|

| �����Ĕނ̉ƁB���̓w�~���O�E�F�C�����فB | �x�����ƌx�����H���ڂ�z���Ă��܂��B |

|

|

|

| �F�l�B�Ƃ��̋��ԂŌ�薾�������̂����B | ���̕����ɂ��A���̕����ɂ��{�A�{�A�{�E�E�E | |

|

|

|

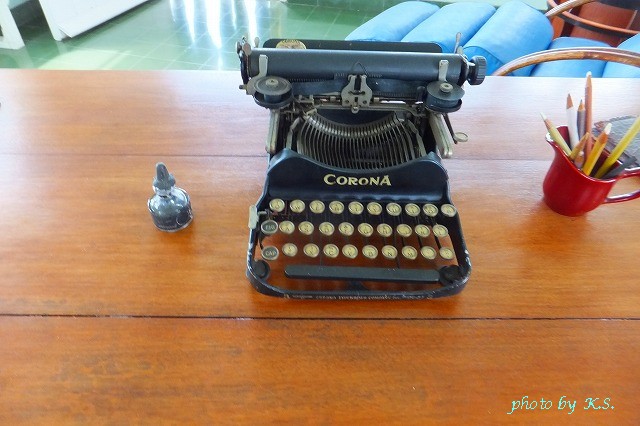

| ���̃^�C�v���C�^�[���琔�X�̖��삪���܂ꂽ�B | �@���̉Ƃ����ő�����8000���ƌ����Ă����B |

|

|

|

| �Q�X�g���[���B�A�t���J�̎v���o�͂����ɂ��B | �_�C�j���O���[���B���Ă������Ă���̂̓~���̊G�B | |

|

|

|

| �����E�s�������ƁA��O�͈��L�����̕�B | �J�W�L�Ɗi������w�~���O�E�F�C��z�����܂��B |

�@�L���[�o�E�n�o�i�@�E�v���ƃW���Y�̊X

|

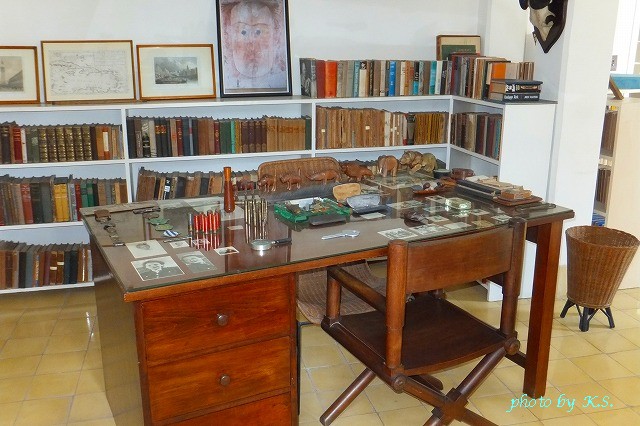

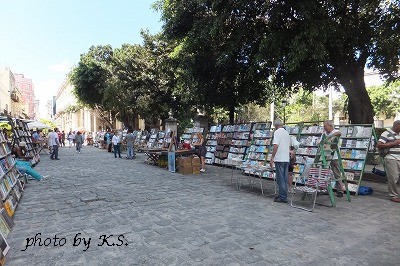

�����K.S.����̎ʐ^�W�ł��B�J���u�C�ő�̓��A�L���[�o�B �@���݂̓A�����J�ƃL���[�o�̍��𐳏퉻�Ɍ����ē����o���܂������A���̒��O�̂��Ƃł����B �@���y�͓��{�̖{�B�̖��ŁA�l���͖�1125���l�B �@��s�̓n�o�i�B�����ɂ̓T���E�N���X�g�o���E�f�E���E�n�o�i�B���s�X�͐��E��Y�ɓo�^����Ă��܂��B �@�܂��A�J�i�_�̃g�����g����n�o�i�ɔ�сA��������J�i�_�̋q�D�ɏ���ĉ��܂����B �@�A�����J�l�ό��q���J�i�_�̑D�𗘗p���܂��B �@�t�����_�B�L�[�E�G�X�g����ڂƕ@�̐�ɂ��鍑�Ȃ̂ɁA�A�����J���璼�ڂɂ͍s���Ȃ�����ł��B �@���݁A�L���[�o�ōł��L���ł����h����Ă���O���l�́H �@�������G���l�X�g�E�`�F�E�Q�o���i�A���[���`���j�B���ꂩ��A�[�l�X�g�E�w�~���O�E�F�C�i�A�����J�j�B �@�������͐����̐��E����͗���āA�n�o�i�̒���2��ɕ����ď���܂��B |

|

|

|

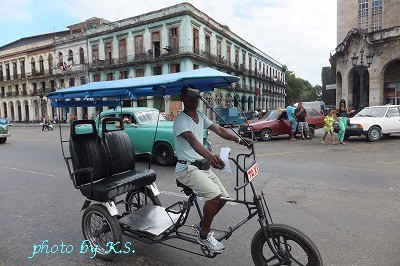

| �n�o�i�̍`�ł��B | �`�ɂ͗v�ǂ��ӂ��A����̓����v�ǁB | |

|

|

|

| �v�ǂ̓����ɂ͌R���ł͂Ȃ��ό��q�����I�X���B | ���V���ŊG�������Ă���B�Q�o���̏ё�����B |

|

|

|

| ���ɓ���Ɖ��i���o�[�̃^�N�V�[�����g���B | �����^�J�[�����g���ȃA���ԁB | |

|

|

|

| ����Ȋό����y�����B | ����Ŋό�����̂��y�������B |

|

|

|

| �L���[�o���y�͑S�Ẵ��e�����y�̊�ɂȂ��Ă���B | �����o�A�`���`���`���A�}���{�ȂǂȂǁB | |

|

|

|

| �Ö{���œ��키�A���}�X�L��B | ��͂�`�F�E�Q�o���֘A�̖{�������B |

|

|

|

| �v���L��ł́A�t�B�f���E�J�X�g���Ɓ� | �`�F�E�Q�o�����A���ɐl�X��������Ă���B | |

|

|

|

| ���s�X���璭�߂�u�ɃQ�o���̉ƂƃL���X�g���B | �`�F�E�Q�o���̉Ɓi�L�O�فj�������܂��B�B�@ |

|

|

|

| �Q�o�����Ō�ɉ߂������Ƃ����͋L�O�قɁB | �Q���̕ǂɂ͌������ɗ����H�J�X�g���Ƃ̎ʐ^�B | |

|

|

|

| �����ɂ̓`�F�E�Q�o���̏ё���B | �ʂ̕����ɂ��Q�o���̏ё���B |

�@�@���{�E�ӏH�̓����@�@�@

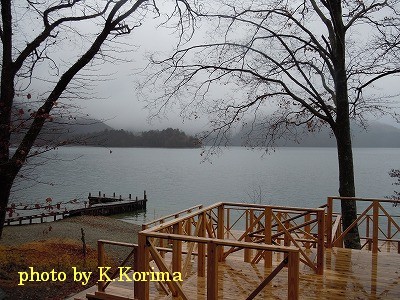

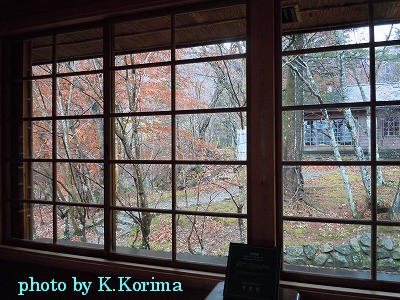

| �@������O��Ɉ������������Ԃ�������̎ʐ^�W�ł��B �@�C��600���Ɉʒu��������́A�A�R�Ɉ͂܂�A��ꃖ���Ȃǂ̎����◳���̑�ȂǑ����̑�� �@����n�Ɍb�܂�Ă��܂��B�����̎Ў��͐��E��Y�ɂ��o�^����Ă��܂��B �@�܂��A�����ƌ����A�u���\�v�̋ɂ݂Ƃ������ׂ����Ƌ{���v�������т܂����A �@���̐�֍s���Ζ��e�E�،��̑�̌��ł��钆�T��������܂��B �@�Q���N���O�ɒj�̎R�̕��ɂ���ďo�����ŁA���{�ň�ԍ����ꏊ�i1,269m�j�ɂ���ł��B �@���a�̏��߁A���T���ΔȂɃC�^���A��g�ق̕ʑ������Ă��A���۔����n�̃V���{���ƂȂ�܂����B �@�v�̓A���g�j���E���[�����h�B���{�̌��z�ɑ���ȉe����^�����`�F�R�o�g�̌��z�ƁB �@���̕ʑ��͌��݂̓C�^���A��g�ٕʑ��L�O�����ƂȂ��Ă��܂��B �@�J�ɉ���ΔȂ̌i�F�̒��ɂ���ƁA��������Y��܂��B �@�ʐ^�ɓY�t���ꂽ�����Ԃ���̉�������y���݂��������B |

|

�@�̓������J�z�e��������B11��12���������̂ŁA �@�����g�t�͏I����Ă���Ǝv���Ă������ɂ� �@�s�ӂ̌��i�ł����B �@�v�킸�V���b�^�[���������B |

|

| �@�z�e��������̉E�e�A�_���̋߂��ɗ��̂� �@�_�ޏ��̓����B �@�������C�푈�̐�ɂ��炳�ʂ��ʂ悤�s�͂��� �@�Ƃ��āA�������ꂽ���ł��B �@�펞���ɋ������o�Ŏ�苎���܂������A �@���a42�N�ɍČ�����܂����B�� |

|

|

|

|

|

| ��J��ɉ˂����r�R�_�А_�� | �_���i���{�O���̂ЂƂj�̊��̗� | |

|

|

|

| ���T���ΔȂɂ���C�^���A��g�ٕʑ��́A�D������B | �C�^���A��g�ٕʑ��֗����t�U��~�����a���s���B |

| �@�@�@�@�@�t�̗������т̒��̌ΔȂ̉Ɓ@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�c�c�V���A�i�q���ȂǂȂǁc�c�B �@�@�@�@�@���w���ォ��f��D�����������̓��̒��� �@�@�@�@�@�J���������A���n�߂܂����B �@�@�@�@�@�P�r���E�R�X�i�\�剉�̉f�� �@�@�@�@�@�u�{�f�B�[�K�[�h�v�́A���̃V�[���B �@�@�@�@�@�Ⴊ�ς����Ă���A�܂��� �@�@�@�@�@���̃V�[���ɂȂ�܂��B�@ �@�@�@�@�@�R�X�i�\������{�f�B�[�K�[�h�� �@�@�@�@�@�ނ̕��e�̏Z�މƂ� �@�@�@�@�@�˗��l������A��čs���� �@�@�@�@�@���̉Ƃ��A�����ɍČ����ꂽ�悤�� �@�@�@�@�@���o�Ɋׂ�܂����B |

|

|

| ���ۂɑ����ʑ��̃E�b�h�f�b�L�B | ||

|

|

|

| �ʑ��{�@�̉��˂��x����ΐςٍ݂͈���������B | �{�@�̑��z���Ɍ����镛�@�B |

|

|

|

|

�����t�̌������ɌB�ӏH�̔����n���܂��ǂ��B |

�C�^���A�̗���g�B | |

|

|

|

| ��g�ٕʑ��̖{�@���̐H���B | ���T���ɖʂ����L���B�@ |

|

|

|

|

�킪�Ƃɂ������������������B |

�����n�̑�\�A�����̗сB | |

|

|

|

| ���J�オ��̒��T���B | ���T���E���؊ω��B�{���͏\��ʐ��ϐ�����F�B�@ |

|

�̓����ƌ����Ή،��̑�B ���T������n�\�𗬂�o���J�삩�痎�����ŁA ���̗�����97���B ���{�O�喼�e�̂ЂƂł��B�i���͓ߒq�̑�Ƒܓc�̑�j �o���Ă���l�����Ȃ��Ȃ�܂������A �͔̂M�C�̋у��Y�Ƌ��ɁA ���E�̖����ƌ����Ă��܂����B |

|

|

|

||

| �@�@ �@�@�@�c����p�@�B�@�@�@�� �@�@�@����32�N�i1899�j�吳�V�c�i�Ðm�e���j�� �@�@�@���×{�̂��߂ɑ��c���ꂽ��p�@�B �@�@�@���a22�N�i1947�j�ɔp�~�����܂ŁA �@�@�@�O��ɂ킽��V�c�A�c���q�� �@�@�@�����p�ɂȂ�܂����B �@�@�@��������106�ŁA�ؑ����z�ł͍ő�B �@�@�@���͏��w�Z6�N�̂Ƃ��ɏh���������Ƃ� �@�@�@�������̂ŁA���ɉ��������v���܂������A �@�@�@���͈ꑽ�������A���k���Ă��܂��B �@�@�@���܂�̍L���ɓ���������������ǁA �@�@�@����������ł����B���X��T�����߂ɁA �@�@�@���{�ɓ��荞�q���̂悤�� �@�@ �L�������x�s�����藈����c�c�B �@ |

����12�N�i2000�j����� �����c����p�@�L�O�����Ƃ��čĊJ����܂����B |

�@���{�E�����E���s�E�r�Ϙ@���@ �@�@

| �@����͏����Ԃ���������ꂽ�ʐ^�W�B�܂���It's a small world �ł��B �@���E�s�E�r�ٓ̕V���ŁA�Ŗ��N7���ɍÂ����u�Ϙ@��v�B �@���̋G�߂���i������ƁA�r�̒����珙�X�Ɋ���o���A�r�S�̂�̗t�Ŗ��߂Ă����̂��@�B �@���N�͓��ɏ������������������炩�A�t���Ԃ��ڂ�������قǂ̍����ł����B �@�Ϙ@��̃n�C���C�g�́u�ە@�t�v�������������ԁB �@���̍�@�A�������U�镑�������̊ԂɊ�����ꂽ�@�̉ԂƂ����܂��āA�D���Ȏ��ƂȂ邻���ł��B �@�t�̏�œ]������̎��h�炵�Ȃ�����ށA�Ƃ����̂͂ǂ�Ȋ����Ȃ�ł��傤�ˁB �@�]�ˎ���̕����������i19���I�O���j���瑱�����́u�ە@�t�v�ɋ������N���Ă��܂��B �@���N�͂��̍s�����Ϗ܂��ɏo�����Ă݂����Ǝv���܂��B�i�����Ԃ�����G�b�Z�C�Ɓu�s��̎U�����v�ł��Љ�j |

�@ �@ |

|

| ���~�J��������B�����̕s�E�r�B | |

|

|

| �����N�̘@�̉ԐF�͗�N�ɂȂ��Z���������B | |

|

|

| ���Ԃ̍炭�u�Ԃ̉��������Ƃ�����܂����H | |

|

|

| ���Ȃ܂߂������炫�n�߂܂������A�F�͂��Ȃ�Z���B | |

|

|

| ���炫�����@�B�@�̑�̋Ɋy��y���v�������ׂ܂��B | |

|

|

| ���ە@�t�����������܂��B�x���ʂ��������Ƃ��ł�����܂��B | |

|

|

| ������Ȋ����ł��B | |

|

|

| ���s���X�g���[�̂悤�Ɏg���t�̏�ɒ����ꂽ�����𖡂킢�܂��B |

|

| ��������ꂽ�@�B�t�̖����͏d�v�ł��B |

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�C�^���A�E���[�}�@�@ �@�@�@

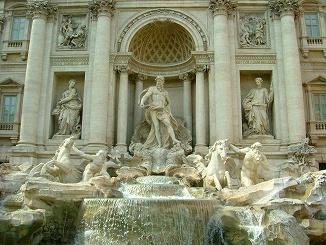

| �u�i���̓s�E���[�}�v���������Ă��邤���ɁA���j�����̒��Ɉ������肱�܂�Ă��܂��̂��s�v�c�ł��B �@��2000�N���o���R���b�Z�I�͌��Ȃ܂��������j��w�����Ă��܂����A �@���ł͎��Y�p�~�̃C�x���g�ɂ��g���邻���ł��ˁB�m��܂���ł����B �@�C���N�̃T�_���E�t�Z�C�����Y�ɍR�c���郉�C�g�A�b�v���Ȃ��ꂽ�Ƃ��B �@�܂��A�ŏ��̃g���r�̐���Ñネ�[�}����E����c��A�E�O�X�X�g�D�X����点���Ƃ������Ƃł��B �@�����ɐ��̐_�E�|�Z�C�h����z���A���ɑ�n�̏��_�E�P���X�A�E�͌��N�̏��_�E�T���X�ł��B �u���[�}�͈���ɂ��Đ��炸�v�u���ׂĂ̓��̓��[�}�ɒʂ��v�ȂǂȂǂ̌����A�v���o����܂��B �@���j�ƂƂ��ɍ������W�������郍�[�}�́A��͂�i���̓s�ł��ˁB �@���{�ƃC�^���A�A�Ǝ��̌����ɑ��ďd���ȐΑ���̌����B �@�n�G�̐��E�Ɩ��G�̐��E�A�ؒ��̑��Ƒ嗝�̒����B�u���͓��A���͐��v�Ƃ������t����݂�����܂��B |

|

|

| �Ñネ�[�}�Ƃ����R���b�Z�I�B | ���͊ό��q�̂��߂ɐF�X�H�v���d�˂Ă��܂��B |

|

|

| ���̑S�Ă����j�̒��ɂ���B | ��Ղ�D���悤�ɂ��Č���̐���������B |

|

|

| �n�k��͂������傤�ԂȂ̂��ȁH | �N�������݂ɗ���l�����܂��B |

|

|

| �n�Ԃɏ���ė��j�ό����B���{�ό��Ȃ�l�͎ԁH | �ό��q��҂}���g�p�͌Ñネ�[�}�̌R�l�H�@ |

|

|

| ���[�}�̐Ԃ͂��ɐ[�F�����ł��B | �_�X�Ɏ���Ă���̂̓g���r�̐�B |

|

|

| ���[�}�̃p�g�J�[�B�����肳����_���f�B�[�ł����B | ������������j��@�����w�ׂ�悤�ł��ˁB |

|

|

| �ǂ�ł��������甃�������Ȃ�F�̔z�F�B | ���[�}�Ǝ��]�Ԃ͌������Ȃ��悤�ł��B |

|

|

| �������̉ԗւ����ԂŁA�Z���X���ǂ������B����I | ���L���l�̂悤�ł����B������Ƃ���Ƀ|���X���E�E |

|

|

| ���j��w�i�ɃX�[�p�[�J�[�H������H |

�c�A�[�q�̌Q��͐��E���ǂ��������ł����B |

�@�@�@���{�E���ÁE�N���}�`�X�̋u�@�@�@

| �u �N���}�`�X�̋u�v�͐É�������̋u�˒n�тɂ���܂��B �@�x���i�[���E�r���t�F���p�فi���݂͉��z���j�𒆐S�ɂ����r���t�F�E�G���A�ƁA �@�N���}�`�X�K�[�f���ƃ��@���W�����뉀���p�ق̂���N���}�`�X�K�[�f���E�G���A�Ő��藧���Ă��܂��B �@�N���}�`�X���炫�n�߂��K�[�f���̓C�^���A�̒����ƁE���@���W�̌l���p�قŁA �@�嗝�A�ԛ���A�ΎR��Ȃǂ̋����g������i�����p�ٓ��ƍL��Ȓ뉀�ɓW�����Ă���܂��B �@���R�̒�������Ȃ���A���������ɒu���ꂽ�x���`�ɍ������낵�ĉԂ����łA �@�S�s���܂Œ������ӏ܂��Ă��悵�A��i�Ɏ��G��Đ̒����畷�����鐺����������A�悵�B �@�K�[�f�����N���}�`�X�̉Ԃł��ӂ��܂ł́A���̉ԁX�������l���y���܂��Ă���܂��B �@�뉀�̉��ɂ���z���C�g�K�[�f���ɂ͖ڂ�������܂���B����̃`���[���b�v�ɂ��o��܂��B |

|

|

| �������X�ƃ����X����Ă��T�̑��Ɍ}�����A | ���X�ƍ炭�N���}�`�X�̏o�}���� |

|

|

| �뉀���p�ق֑������̋���Ȍ�e�̒�����A | �������̐l�Ԃ̑����ӏ܂��Ă���ٓ��̍�i�Q���B |

|

|

| �����|�̗т����܂悤�l�͉���Y�ނ̂��A | �P�}���\�E�̃n�[�g�ňԂ߂Ă����悤�B |

|

|

| �c���̎�̂Ђ�̂悤�ȃN���}�`�X��A | �悤�₭�炫�n�߂��N���}�`�X������B |

|

|

| �X�C�����̒r�̏��������@���W�̍�i�B | �`���[���b�v�̎�ނ̓��I�i���h�E�_�E���B���`�B |

|

|

| ���l�ɖ̎�������ďグ�Ă���H�@�A�v���`�F�[�i�� | �z���C�g�K�[�f���ւ̓����䂭�ƁA |

|

|

| �z���C�g��F�̒�͍ō��I | �z���C�g�K�[�f�����̃K�[�f�i�[�Y�n�E�X�B |

|

|

| ���ƃp�[�v���̏����ȉԂ��`���[���b�v�̌����B | �ΎR��̒����E�������̏��͉����v���H |

|

|

| �K�[�f���̏o��������~�j�T�C�Y�̃N���}�`�X �B | �l�C�̃L���i���{�[�_�[�K�[�f���B |

�@�A�����J & �J�i�_�n���E�B�[���̋G��

| �@10��31���̃n���E�B-�������́A�����₨�����̉����������q���������e�ƒ������āA �u�g���b�N�E�I�A�E�g���[�g�I�v�i���҂��Ă���Ȃ���A�������炷���I�j�Ƌ��сA���َq�Ŋ��҂���܂��B �@�Ȃ��A�������▂���Ȃ̂��H�@�n���E�B-�����Ƃׂ悤�Ƃ���ƁA���낢��Ȑ��ɂԂ���܂��B �@�����[��������̓A�C�������h���ː��ł��B�L���X�g�����A�C�������h�ɕ��y�����邽�߁A �@�P���g���̓y���@���Ƃ̗Z�������������߂ɁA���̂悤�ȍՂ��L�܂����Ƃ������ł��B �@10��31���̓P���g���́A�u���n�Ղ̓��v���Ƃ��u��N���I�����v���Ƃ������Ă��܂��B �@���n�ՂȂ�J�{�`���̃����^���ɔ[���I�@�܂��A�P���g�̑�A���͎��҂̗삪�߂��Ă�����������ł��B �@���{�̂��~�Ɠ����ł��ˁB���Ƃ���ƁA�J�{�`���̃����^���͌}���Ȃ̂��I�@ �@�}���ɓ�����ċA���Ă��Ă����҂���Ȃ���A��������̈���������Ȃ�B�[���I �@���������@���s�����g���ăA�C�������h�l���J�i�_��A�����J�ɓn�����̂�����A���̍Ղ�����Ȃ̂��[���I |

|

|

| ���ݎs��ɂ͗l�X�ȃJ�{�`���� | �e�ƒ�ŁA�n���E�B�[�����}���鏀���͒��X�� |

|

|

| �f�G�ȑO��̂��邱�̉Ƃł́H | ����܂����B����ȃJ�{�`�����B |

|

|

| �����̏�܂ŃJ�{�`���B�X�Ԃ͓�l�́H�l�`�B | �U��J�{�`���l�ԁB��t�͖����H |

|

|

| �W��̌����ɎR�ς݂̂��̂́H | ����ς�J�{�`���A���낢��Ȏ�ނ��B |

|

|

| �J�{�`���̎R�̔Ԑl���J�{�`���l�`�I | ���X�g�����̓�����ɂ��J�{�`���̎R |

|

|

| �������ӂ������g���b�N�̏�ɂ́c | ����ς�J�{�`���c�����ɉ^�э��݂܂��B |

|

|

| �����̒��ɂ��n���E�B�[���̏���� | ���X�g�����͎��n�ՁB |

|

|

| ���X�g���������͍Ւd�̂悤 | �̉��������g�E�����R�V�l�`�@ |

�@�@�^�q�`�E�{���{����

�@

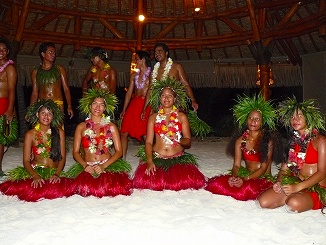

| �@�S���łP�P�W�̔�����������Ȃ�t�����X�̃|���l�V�A�ł����A��ʂɂ̓^�q�`�ƌĂ�Ă��܂��B �@�Q���́A���ꂼ��\�V�G�e�A�}���P�T�X�ȂǂT�ɕ������Ă��܂����A �@�ł��������Ƃ�����{���{�����̓\�V�G�e�����ɑ����Ă��āA�����m�̐^��Ƃ��Ă��قǔ��������ł��B �@���O�[������芪���C�̐F�́A���Ƃ��\���ł��Ȃ��قǂ̂��܂��܂ȐF�ɖ����āA���ݐ��Ă��܂��B �@�{���{���{���͑����̃T���S�ʂ̏���(���c�j�Ɉ͂܂�Ă��āA���c�S�̂���̃z�e���Ƃ����̂�����܂��B �@�{���̒����ɂ��т���W���V�Q�Vm�̃I�e�}�k�R�̊┧�́A �@���z�̌��ƉA�̈ʒu�ɂ��A���낢��Ȍ`�Ɍ����A�|�p�I�z���͂��������Ă��܂��B �@���ݐ�����C�̒��Ō}���钩���S�Ɏc��܂����A�����Ă䂭���z�̌��̎c�Ƃ͐Ȃ��قǂ̔������ł��B �@�^�q�`���ɂ̓S�[�M�����~���[�W�A��������A�f��u�쑾���m�v�̕���ɂȂ������[���A���ɂ� �@�o���n�C�̎R������܂��B�ǂ�����\�V�G�e�����ɂ���܂��B |

|

|

| �G�������h�F�̊C�ɂ̓T���S�ʂ̓��X | �{���{���{���ɂ��т���I�e�}�k�R |

|

|

| �T���S�ʂ̏����̑D������̓z�e���̓���� | ���O�[���ɕ��Ԑ���R�e�[�W |

|

|

| ���H�͕ʓ��̏����̂�������̒��� | �ۖ؏M�̌`�������r���b�t�F�R�[�i�[ |

|

|

| ��(�z�e���j�̎U���H�ɍ炭�� | �����z���ɍ炭�M�т̉� |

|

|

| ���O�[�����͂ފ����g�̌������͑����m | �y���݂͋�ɂ����� |

|

|

| ���l�ɕ��ԃr�[�`�`�F�A�͂��ׂăy�A | �v�[���ƈ�̉����Č����郉�O�[�� |

|

|

| �����͂ǂ�ŗV�ڂ��� | �썑�̉Ԃŏ���ꂽ�f�B�i�[�e�[�u�� |

|

|

| �[�H�̌�͍��l��Ƀ^�q�`�A���_���X | �{���{���̗[�i |

�@�@�@�@�@���{�E�E���@�@�@�@�@

| �@ �@���N�A�����̂��Ԍ��ň�Ԃɂ��키�̂͐ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �@���c��̗��݂ɖ��J�̍����Ɋ��\���Ȃ���A�ł����Ăق�ق�̃X�J�C�c���[�߂��邩��ł��B �@�������Q�肵����A���c��݂ɂłāA�������璭�߂�Ɓ@�ς��䂭�����������ł��܂��B �@����ȗD��ȋ��c��ł����A�����͉��N���̊ԁA���㐶���҂̑D���Ђ��߂��Ă��܂����B �@���㏬�w�Z������A���㐶���҂̎q�����������C�Ɏ��Ƃ��Ă��܂����B �@�����Đ�����h���Ƃ����̂�����܂����E�E�E���ł͑z���ł��Ȃ��ł��ˁB �@��ȋ���������܂ł̗���݂͋��c�����ƌĂ�Ă��܂����A �@�������݂̖n�c�摤�͖n������Ƃ��Ă�Ă���悤�ł��B�@ �@���c�����̍������ɂ́u�����������v������܂��B �@��ь��������̃J�����߂Ȃ�����j�������̂ڂ�A���ƕ��̐��E�ɗV�Ԃ̂��ꋻ�ł��ˁB �u���ɂ�����@��������͂ޓs���@�䂪�v���l�́@�����Ȃ���Ɓv |

| ���c�����̗V�������� | �Ί݂ɍ����A��O�ɓs���̌Q��@ | |

| �V�����́E�E�E | ���̃g���l�� |

|

|

|

| ���ɕt�������`�@�@�̒뉀�� | �A�x�����q�ςł��܂��B | |

|

|

|

| �q�ϗ��͓����{��k�Ђ̋`�o���ɂȂ�܂� | �뉀�U��̂ЂƎ��ɒ��̌�����Y��܂��B |

|

|

|

| ���ɉf����� | �S������܂��B | |

|

|

|

| ������o�b�N���A | �炫�ւ���� |

|

|

|

| �S���a�݂܂��B | ������ɂ���{�莛�ł� | |

|

|

|

| �}����������J�ł����B | ���������̂�����ł��B�@ |

| �@ �@���l�X�R�̐��E��Y�ɓo�^����Ă��钆�������y�O�B�y�O�̌`�͉~�`�A���`�Ȃǂ����邻���ł��B �@�A���C���獂���o�X�Ŗ�4���Ԃł����A�ԑ�����_���o�i�i�������邱�Ƃ��ł��A���Ԃ�Y��܂��B �@�̋���ǂ��Ă��������������������̐��������A�O�G����g����邽�߂ɒz�����̂��u�y�O�v�B �@��Z���悤�Ƃ����ނ�́A�y�n�̐l�����ɂƂ��āu�悻�ҁv�܂�u�q�Ɓi�͂����j�v�ł����B �@�C�O�Ŋ���؋��̑����͋q�Əo�g�ƌ����Ă��܂��B �@�����Ƃł́A�������������A��p�̗��o�P�A�V���K�|�[���̃��[��N�@�����[�ȂǁB�@ �@�y�O�̓X�R�b�g�����h�̐Œz���ꂽ��ɕC�G����قnj��łȁA�Α���̏W���Z��ŁA �@�O�̊O���͊O�G���x�����āA�قƂ�NJJ�����̂Ȃ������̕ǁA����Ɍ��������Z��͊J���I�ł��B �@�����q����������炵�A�����̂��߂ɍ͔|����������A��Â���̕i���ό��q�ɔ̔����Ă��܂��B |

|

|

|

| �A���C����ԂŖ�S���Ԃ����čs���B | �R�A���A�r�ȂǂɎ��ꂽ���S�ɓy�O������B | |

|

|

|

| �����̌������͓�X�O | �q�Ɩ��Ⴊ�Z��ł����Ԃœy�O�����قɁB |

|

|

|

| ���ȓy�O�͂��̂悤�ɂ��Č��Ă�ꂽ�B | �y�O�̏Z�����������Ɛ��̓y�Y���Ă���B | |

|

|

|

| �O�G�Ɍ������O���͏��Ȃ��������B | ��������O������ƒ������L����B |

|

|

|

| �ꑰ�ŏW���J���I�ȓ��� | ���݂̒���͓y�Y���邽�߂̏ꏊ�� | |

|

|

|

| �O�ǂɂ͖���J���Ă��炤���߂̌Ăяo�����B | �O�ǂɂ͌��̏o����̂��߂̌�������B |

|

|

|

| ����̋������ | ����̉A�ɂ͏����Ȍe���̏ꂪ�B | |

|

|

|

| ������ɂ͂��Ȃ��݂̒��莆�B | ���`�y�O�̓����������̂ɂ����B�@ |

�@�@

�@����͒n���K�͂Ō����u�n���E���{�v�̉��c�E���D�Ղł��B �@1854�N3���A�č��C�R�̃y���[������鍕�D�S�ǂ��ɓ��̉��c�ɂ���Ă��āA �@���{�̍�����������邫�������ɂȂ�܂�����ˁB���̔N��5���ɂ͕t�^���c�������A �@1856�N�ɂ̓^�E���[���g�E�n���X���č����̎��Ƃ��ĉ��c�ɒ��C���܂��B �@���c�ł͖��N5���A3���Ԃɂ킽���āu���D�Ձv���J�Â���܂��B����ȋL�O�s�����s���܂��B �@���̍s����70�N�ȏ㑱���Ă���̂ł����A����23�N�x�̍��N�͒��~�������ł��B���R�͂킩��܂��ˁB �@�Ղł́A���Ă̌����p���[�h���J��L�����܂��B�@�ČR�����q�����Q�����܂��B �@���c�������ԂƂ��̍Č�����������A�J���s����������A��ɂ͐���ȉԉΑ�������܂��B �@�����v���C�O�����m�肽���ƁA���q����Ă��g�c���A�ƒ�q�̓����͖����̋ٔ�����z�������Ă���܂��B �@���D�Ղ́A���{�j����������U��Ԃ�@��ł�����܂��B |